「弁護士JP生活保護連載」 第35回記事 令和7年9月29日

弁護士JPニュース

→「厳罰化ではなく生活保護を」罪を犯した人の“再犯”を防ぐために「福祉」が必要不可欠である理由

Yahooニュース

→「厳罰化ではなく生活保護を」罪を犯した人の“再犯”を防ぐために「福祉」が必要不可欠である理由

この記事を書くきっかけとなったのは、過酷な環境で名高い長野刑務所の受刑者から届いた著書の感想の手紙でした。

便箋7枚にわたり綴られていたのは、出所後の生活への不安と、それでも「何とかやり直したい」切なる願いでした。この手紙に突き動かされ、罪を犯した人々の再犯防止といかに生活保護制度が密接に関わっているか、記事にまとめました。

ヤフーニュース記事では、編集部による丁寧な編集を経て、より多くの方に問題の核心が伝わるよう、タイトルも「『厳罰化ではなく生活保護を』罪を犯した人の“再犯”を防ぐために「福祉」が必要不可欠である理由」として打ち出されています。

私の手元にある元原稿には、記事のきっかけとなった受刑者からの手紙のエピソードなど、掲載版ではやむを得ず割愛された長野刑務所の問題など記しています。

メディアで広く発信される記事と、その元になった文章を読み比べていただくことで、この問題の奥行きをより深く感じていただけるのではないかと思います。

ぜひ、下記の元原稿と、ヤフーニュース記事、どちらもご覧ください!

「もう一度やり直したい人たち」と生活保護

再犯防止と生活保護。両者は、これまで別々の制度領域として語られることが多かったかもしれません。

しかし、再犯を防ぐためには、「生きていける社会」を用意することが必要です。この観点において、更生支援と福祉支援は、本来、切り離せない一体のものです。2006年1月に発生した「JR下関駅放火事件」を覚えているでしょうか。精神疾患を抱える元受刑者が起こしたこの事件は、福祉と司法、地域社会が分断されたままであることの重大な帰結として、社会に衝撃を与えました。

■「ひとりよりも、お父さんといた時の方が良かった」放火を繰り返した男性

JR下関駅放火事件の陰には、孤立と困窮、そして制度の狭間に取り残された一人の高齢者がいました。

事件を起こした男性(当時74歳)は、軽度の知的障害を持ち、放火を繰り返しては服役を重ね、人生の半分以上を刑務所で過ごしてきた人物です。京都で生まれ、22歳で最初の事件を起こしてから、裁判では心神耗弱などが繰り返し認定されながらも、福祉に結びつく支援を受けることは一度もありませんでした。

事件の8日前、福岡刑務所を満期出所した男性は、誰にも迎えられず、年金も生活保護も受けられず、ホームレス状態に。8日間で8か所の公的機関をさ迷いました。警察、病院、福祉事務所などと接点を持ったのに、結局誰からも支援を受けられないまま、下関駅で段ボールに火をつけました。

裁判では「刑務所に戻りたかった」と話しています。

「刑務所を出たときに、誰も迎えに来なかったのが一番つらかった」

「ひとりよりも、お父さんといたときの方が良かった」

父親から児童虐待を受けていた過去すらも、「誰かと一緒にいた」時間として肯定するほどの深い孤独が、彼の人生を支配していたのです。

この事件を契機に、司法と福祉の連携は国レベルで加速します。2009年には「地域生活定着支援センター」事業が始まり、法務省・厚労省の協働による「司法福祉」の制度化がスタート。障害や高齢による再犯リスクを福祉で支える仕組みが、ようやく芽生えました。

支援とは、解決することではなく、寄り添うこと。生活保護や更生支援は、罪を償った人にとって「やり直す」ための入口であるべきです。社会が拒むのではなく、迎え入れる。制度が冷たく突き放すのではなく、手を差し伸べる。

そうした「当たり前の支援」がなされていたなら、あの夜、駅が燃えることはなかったかもしれません。

この事件を機に、累犯障害者の支援が加速し、九州を中心に福祉と更生支援の連携が進みました。

そうした時代の流れのなか、明石市では保護司、社会福祉士、弁護士らによる民間刑務所見学が実施されるなど、福祉と司法がともに「やり直し」を支える仕組みづくりに向けて対話を重ねる動きがありました。この施策を進めたのは、兵庫県明石市元市長で現参議院議員の泉房穂さんでした。

「更生支援と生活保護は、人が生きるうえで最も困難な局面にあるとき、その尊厳を守り、再び社会の中で生き直すための土台となる支援である」ある支援者が語ったこの言葉は、制度の理念と実践の接点を端的に表しています。

■「もう一度やり直せる場所」を支えるということ

社会の中には、声を上げられないまま孤立し、制度の隙間に落ちてしまう人が少なくありません。とりわけ子どもや高齢者、刑務所から出たばかりの人たちは、そのリスクが高くなります。

子ども食堂の普及支援に取り組むある保護司は、こう語ります。

「子ども食堂は、公民館などの公共施設で行われている所が多く、常設の拠点になれない。でも、子どもが困るのは、平日か休日かなんて関係ない。お腹がすいたとき、寂しいとき、悲しいとき、いつでもそこに信頼できる大人がいれば、ほっと安心できて孤独にならずに済む。」

生活保護でも同じです。盆正月、土日、平日夜間、役所が開いていない時間ほど、困窮して、行き場も相談場所もない人たちからの相談が、民間の行政書士事務所には以前から随分と寄せられてきました。

あたたかいご飯を出すこと。宿題を見ること。昔ながらの遊びを通じて高齢者と笑い合うこと。そうした何気ないことすべてが「居場所」であり「信頼」が生まれ、生きる力となります。

子どもに限った話ではありません。刑務所から出てきたばかりの人たちにも、同じように大切なものです。誰かがそばにいて、もう一度立ち上がれるよう支える仕組みが必要です。生活保護という制度は、その一助となるべき「命のセーフティネット」であるはずです。ケースワーカーや保護司が寄り添い、国は経済的な支援を行い、協力雇用主の理解と協力を得て、老若男女問わず「もう一度社会の中で生きていく」ことを目指す、それが再犯防止に繋がっていくはずです。

■「ケーキを切れない」子どもたちが、刑務所に入るという現実

少年院にいた少年たちの多くが、丸いケーキを3等分できなかった。児童精神科医・宮口幸治さんの著書『ケーキを切れない非行少年たち』が明かすこの事実は、「反省以前」の段階にある子どもたちの実像を描き出します。

多くは発達障害や知的障害、虐待歴を抱えており、加害者である前に、支援を受けるべき存在だったことが見えてきます。著者が向き合ってきた非行少年たちは、自らの行為が人を傷つけたことだとすら認識できないまま、加害者として矯正施設に収容されています。その多くが、漢字が読めず、丸いケーキを3等分することができない。つまり、認知や知的な発達に問題を抱えていた子どもたちです。

親から虐待され、学校でも見捨てられ、社会との接点を持てないまま、やがて犯罪に手を染める。彼らは、本来ならば「支援の対象」とされるべき子どもたちでした。

このままでは、彼らは一時的に矯正されても、根本的な理解や気づきを得られないまま、再び社会に放り出され、やがて成人し、刑務所に入り、高齢受刑者となっていく。そんな連鎖を、私たちは止められていません。

宮口さんは、「再犯防止」以前に、「反省ができるだけの自己理解と、認知機能への支援が必要だ」と指摘されています。

つまり、本来「教育」や「福祉」が引き受けるべき課題を、私たちの社会は「刑罰」に委ねてしまっているのです。学校や家庭だけでなく、あらゆる現場において、認知機能の特性や育ちの課題に応じた理解と関わりが求められます。

貧困や孤立、虐待が「罪」を生み、社会がそれに「罰」で応じるのではなく、「支援」で応じられる社会でありたい。生活保護制度は、そうした社会の在り方を示す象徴でもあると感じます。

たとえば、現在70代の受刑者である川島さん(仮名)は、15歳のとき、親からの虐待とネグレクトを受けて家を飛び出し、空腹から店で万引きをしたことで補導されました。その後も施設を転々とし、職に就くこともなく、再び窃盗や傷害で逮捕され、20代から繰り返し服役してきたといいます。

川島さんは、少年院にいた当時の記憶を「ただ怖かった」としか語れません。識字が不十分で、「反省文」を書くことすら難しかった彼に、誰も学び直しの機会や、理解に応じた対話を用意しなかったのです。

40代になって、ようやく障害特性に気づいてくれた支援者と出会いましたが、生活の安定までには至らず、高齢者となって今、再び刑務所にいます。繰り返された罪は小さな万引きや無銭飲食。ですが、「刑務所の方が安心できる」と語る彼にとって、社会は今もなお「生きづらい場所」のままです。

こうした事例は、個人の資質の問題ではなく、支援の不在によって「反省の機会すら奪われた」結果です。本来ならば教育や福祉の中で支えられるべきだった少年が、支援の網から漏れ続けたまま、今も塀の中で歳を重ねています。

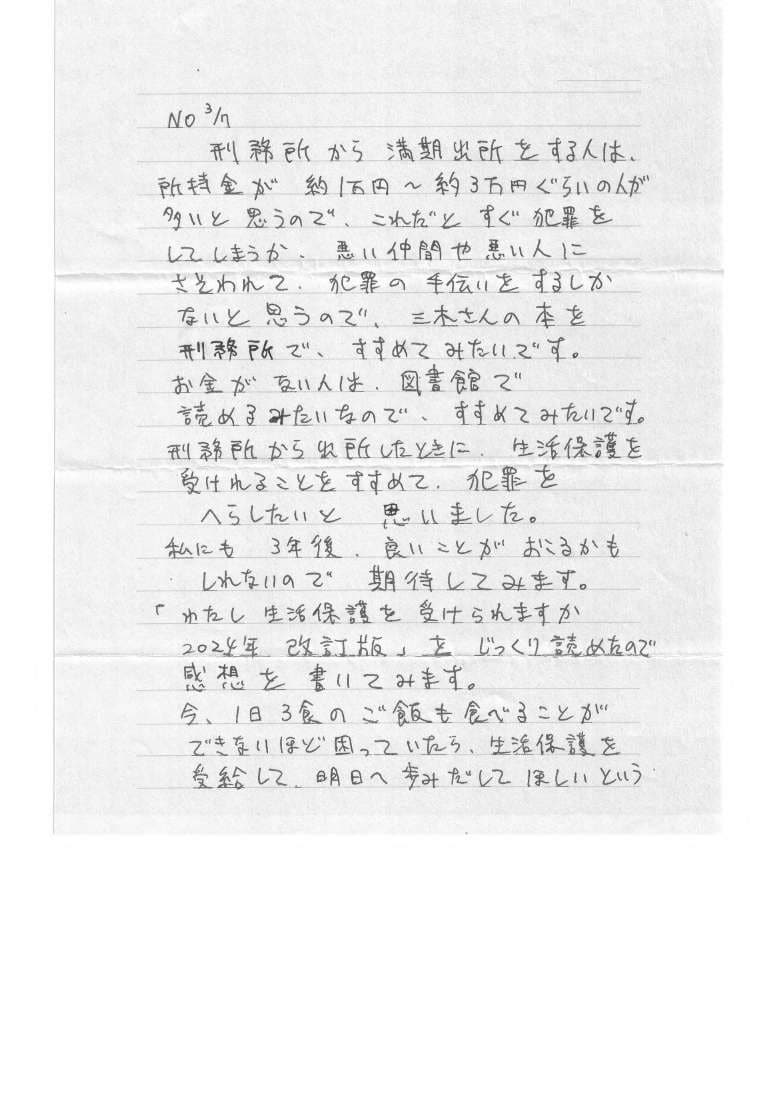

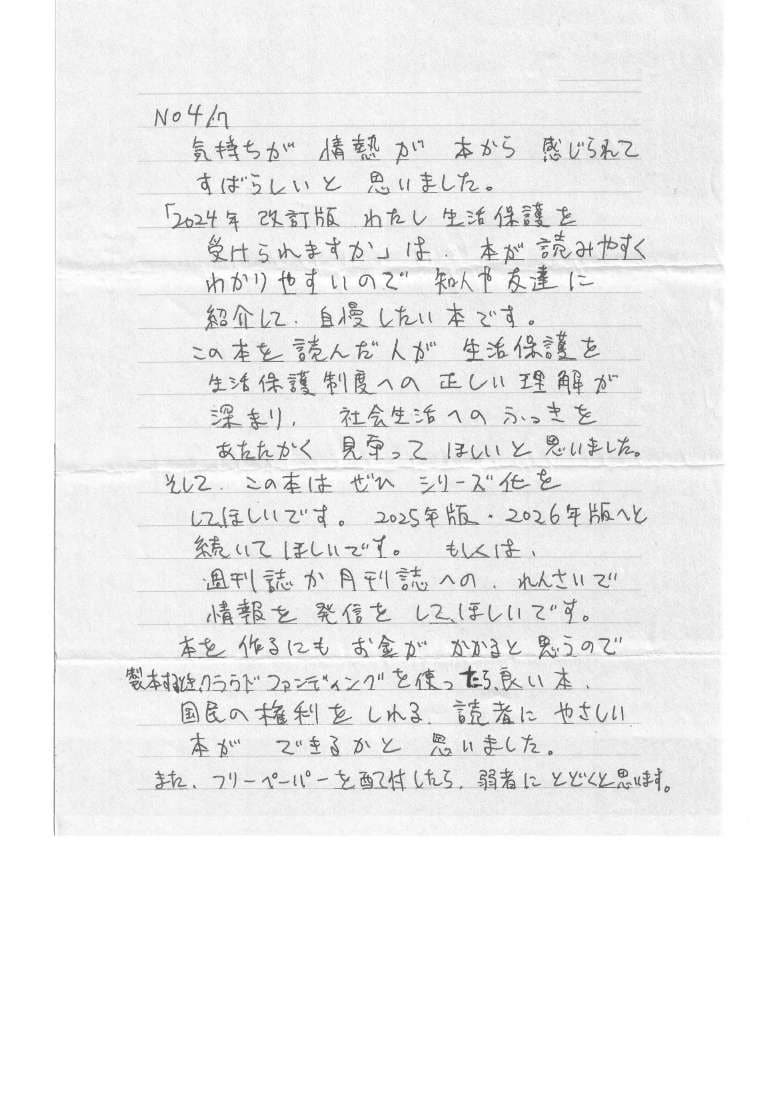

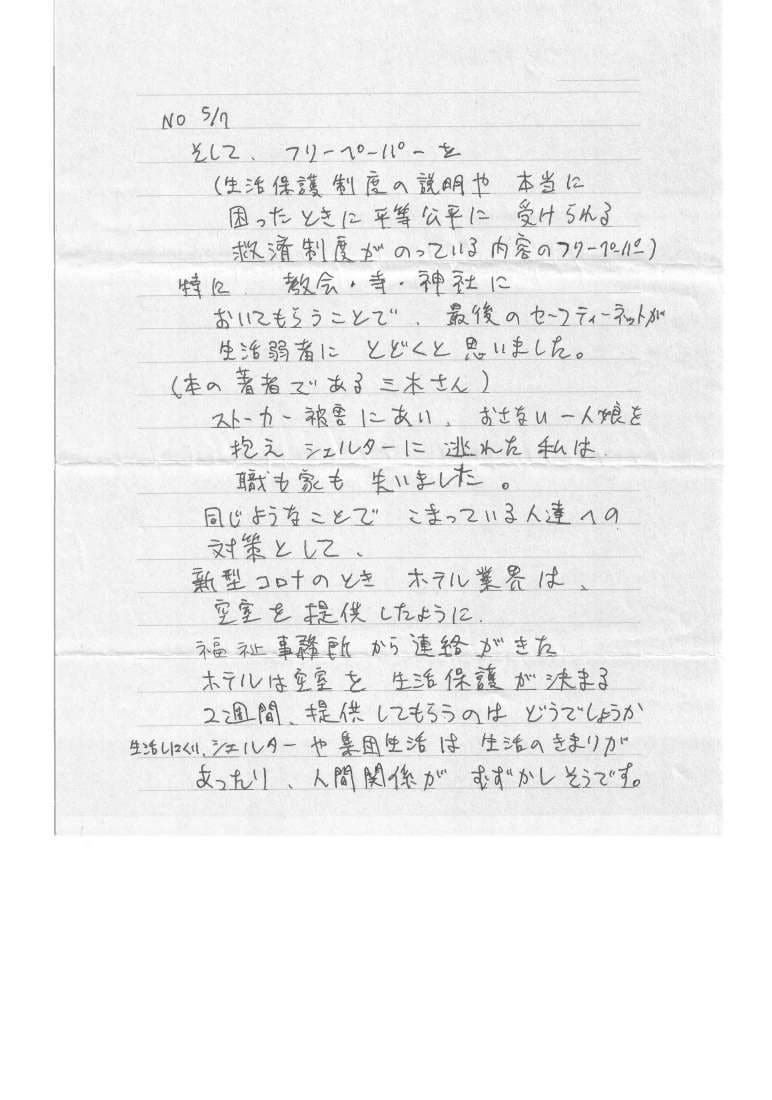

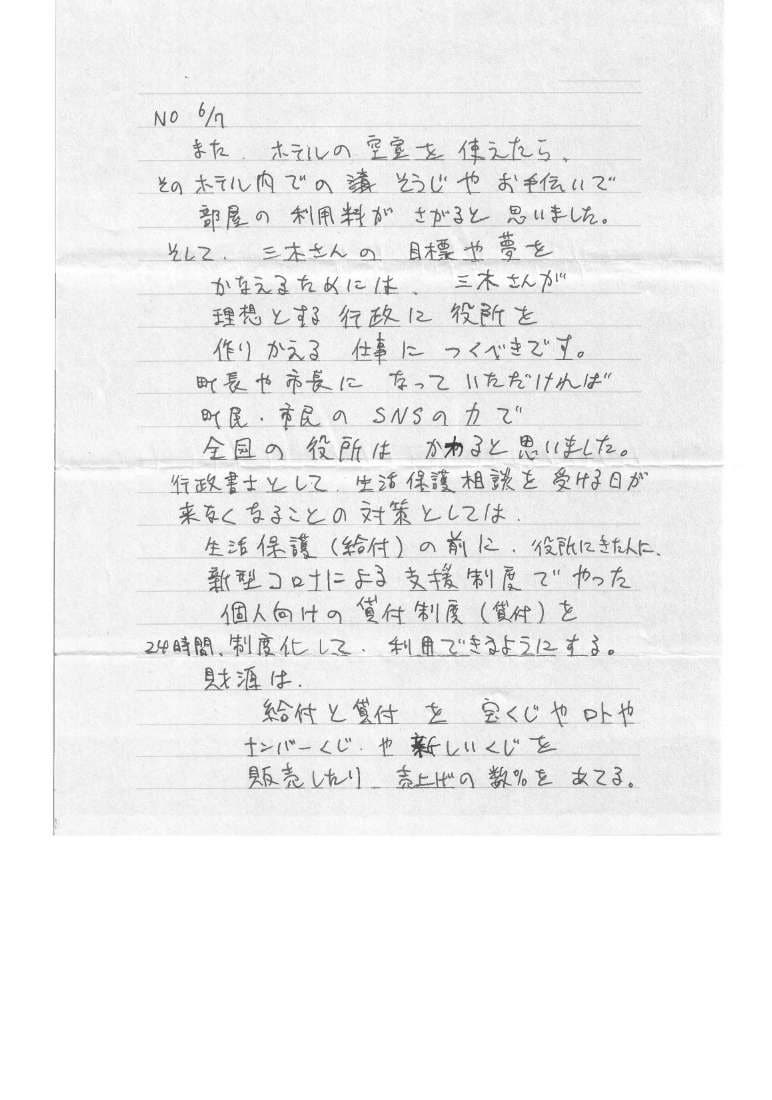

■長野刑務所から届いた手紙

「長野刑務所の受刑者」その差出人の名は伏せられていましたが、達筆な文字と、感情のこもった筆致から、男性がいかに真剣に「わたし生活保護を受けられますか」という一冊の本を読んだかが伝わってきました。

刑務所にその本を差し入れたのは、日本で唯一、国境なき記者団から「自由報道の為に戦った世界のヒーロー100人」に選定された、寺澤有さん。学生時代から一貫してフリーランスで、主に警察権力批判を中心にフリーランスのジャーナリストとして活動されています。この本は、生活に困窮した人が制度に正しくアクセスし、命と尊厳を守るためのガイドです。

この本に対する感想を、受刑者は便箋7枚にわたって綴ってくれました。自身が直面してきた刑務所内の過酷な環境と、社会復帰への不安、そしてそれでも「何とかやり直したい」と願う思いが滲んでいました。

長野刑務所では加湿設備がなく、冬場の乾燥は深刻。自衛策として衣類を濡らして室内に干した受刑者が、逆に職員から水の使用を禁じられたこともあるそうです。部屋の湿度を上げるため、衣服を水に濡らして干しただけで、懲罰。飲水すら制限され、大便をしても自分で水を流すことは許されず、職員の確認を待たなければならない屈辱。

こうした極限状態のなかで、人間らしさを保ち、出所後の再出発を真剣に模索する彼の姿に、胸を打たれました。

■出所後すぐ「犯罪者」に逆戻りする現実

法務省の資料によれば、刑法犯で検挙された者のうち、約半数が「再犯者」。そのうち多くは、出所後6か月以内に再犯に及んでいます。65歳以上の高齢受刑者の再犯率は約2割。知的障害を抱える受刑者ほど、再犯までの期間が短いともいわれます。

理由は明確です。帰る家がなく、仕事も見つからない。所持金は数千円から数万円。そんな状態で「真面目に生きろ」と言われても、制度や地域社会からの支援がなければ、それはあまりに酷です。

ホームレス状態に陥れば、すぐに窃盗や万引きといった「再犯」のリスクが高まります。つまり、出所後の生活設計を支援することこそが、最も確実な再犯防止策なのです。

■生活保護は「罪を償った人」が最初に頼っていい制度

生活保護制度は、働けない人や一時的に困窮した人に対し、最低限度の生活を保障する最後の砦です。出所直後で就職先がない場合でも、申請することで住まいや医療を確保し、安心して職探しを始めることができます。

実際、出所してすぐに申請すべきケースは少なくありません。にもかかわらず、「元受刑者だから門前払いされるのでは」「扶養照会で、疎遠の親族に迷惑をかけることになるのでは」と誤解して、申請をためらう人が多いのが現実です。

そんな不安を払拭するためには、刑務所内でこそ正しい制度知識を提供する必要があります。

以下は、実際に支援現場で活動している関係者からの提案です:

•刑務所での改善指導に、生活保護に関する正確な知識を盛り込むこと

•刑務官・保護司も制度を理解するための研修を受けること

•生活保護制度に関する読みやすいガイドブックを図書室に常備すること(ふりがな付きで読みやすい資料を選定)

これらは、決して出所者の特別扱いを求めるものではありません。法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を出所者にも保障し、一人ひとりが再スタートできるようにする。ただそれだけのことです。

■「また刑務所に戻りたくない」という願いの声を

差し入れに感謝する手紙のなかで、受刑者はこう綴っていました。

「刑務所の中で反省する時間はあります。でも、反省しても、生きていける場所がなければ、また同じ過ちを犯してしまうかもしれません。そうならないために、出所してからの道があると知れて、安心しました」

生活保護は、「人生をやり直す」ための制度でもあります。罪を償い、再び社会の一員として生きることを望む人にとって、それはまさに命のセーフティネットであるはずです。

だからこそ、支援の知識は「出所後」ではなく「収監中」に届ける必要があります。刑務所の中にこそ、明日への道筋が描けるような「希望」が置かれるべきなのです。

■社会が「再犯」を減らすためにできること

繰り返します。再犯防止は、罰を重くすることでは決して達成できるものではなく、「生きていける道を整えること」こそが重要です。

刑務所を出たばかりの人にとって、「住まい」と「生活費」、そして「制度への信頼」がなければ、社会は極めて生きにくいものです。

税の無駄、公費削減だなどと制度を遠ざけるのではなく、生活保護を通じてやり直す機会を支えるべきです。誰もが安心して、生きやすい社会のために、生活保護を「再犯防止政策の一環」として捉える発想は、刑務所内の人権保障と同時に、社会全体の治安と未来へのコストにも直結する課題ではないでしょうか。

反省とは、自分の行為を認知し、他者の痛みに気づくということ。そこに至るための支援が、社会の責任として欠かせません。

「また刑務所に戻りたくない」と願う人が、その一歩を踏み出せる社会でありたいものです。

そのあたたかさこそが、私たちの日本の底力であり、やり直す人を見捨てない社会の、ほんとうの強さなのではないでしょうか。