「弁護士JP生活保護連載」 第48回記事 令和8年2月16日

弁護士JPニュース

→生活保護「住所地特例」ルール変更から1年…受給者も現場職員も疲弊、次々と顕在化する“理不尽な運用実態”

Yahoo!ニュース

生活保護「住所地特例」ルール変更から1年…受給者も現場職員も疲弊、次々と顕在化する“理不尽な運用実態”

本記事は、令和7年2月16日Yahoo!ニュース/弁護士JPで配信された記事のベースとなった「元原稿」です。メディア掲載版では一般の読者向けに表現をマイルドに調整していますが、この元原稿では、具体的な法律の条文(通知番号など)や、制度の矛盾に対する街の法律家としての率直な指摘をあえてそのまま掲載しています。

※追記: 本記事にある「自治体の押し付け合いにより、息子が入院に追い込まれたケース」のお母様は、保護の決定と安心を得ることなく、先日亡くなられました。 記事の中で懸念していた「歪みのしわ寄せが、本来救われるべき命に向かう」という最悪の事態が、現実のものとなってしまいました。行政の無責任な対応を、私は決して忘れません。

高齢化社会と生活保護~住所地特例から1年、混乱の現場から

2025年4月1日。高齢者の生活を支える生活保護制度の運用において、大きな、そして急激なルール変更が断行されました。最前線で奔走するケースワーカーたちにとっても、それはまさに「寝耳に水」の出来事だったといいます。十分な準備期間もないまま突き付けられたのは、生活保護制度における「住所地特例(居住地特例)」の対象拡大でした。

厚生労働省が発出した通知(社会・援護局保護課長通知0331第7号)により、生活保護の実施責任のあり方が、介護保険制度のルールに合わせる形で一元化されました。しかし、本来、個々の困窮状態に即応することを旨とする生活保護法の精神を、事務的な線引きを優先する介護保険の枠組みに無理やり当てはめた歪みは、施行から約1年が経過した今、現場の機能不全として表れています。

「整然とした運用とは程遠い」これは、某県の職員が漏らした言葉です。現場は日々の業務に忙殺され、問題は置き去りのようです。「自立支援」という本来の目的はどこへいったのか。一部の自治体間では責任の押し付け合いも見られます。複雑な事務作業に追われ、目の前の困窮者と向き合う時間が奪われていくケースワーカーたちの苦悩。歪みのしわ寄せが、本来救われるべき人々の命へと向かっています。

揺らぐ「現在地主義」

生活保護制度には、本来「現在地主義」という温かな大原則があります。生活保護法第19条が定めるこのルールは、「今、目の前で困っている人を、その場所の自治体が助ける」という極めてシンプルなものです。住む場所がなくても、今夜寝泊まりする場所を管轄する福祉事務所が責任を持って手を差し伸べる。それが、この国のセーフティーネットの本来の姿でした。

ところが、2025年4月の改正によって、この原則に大きな例外が持ち込まれました。施設への入所をきっかけに他の市町村へ移り住んだ場合、たとえ身を置く場所が変わっても、保護費を負担し、決定権を握るのは「入所前の住所地(地元)」の自治体となったのです。

国が掲げた理由は、施設が多い自治体への財政負担を抑えるという「公平性」でした。しかし、この事務的な変更は、助けを求める人やその家族の心に、新たなハードルをも突き付けています。

「住み慣れた地元の役所には、同級生や知り合いが働いているんです。都会と違って、知り合いばかりなんです。近所の目がそこら中にあります。家族が生活保護を受けることを知られたら、私たちはもう、地元で普通に暮らせなくなります。」

無年金で認知症が進み、施設入所を検討している80代男性の家族は、絞り出すような声でそう漏らしました。

以前であれば、地元のしがらみを離れ、新しい生活を始める場所の窓口で、プライバシーを守りながら申請することができました。しかし今は、どれほど遠く離れた施設に身を寄せようとも、「知られたくない過去や関係性」が残る地元の役所と向き合い続けなければなりません。

この精神的な苦痛が、受給をためらわせ、さらなる孤立へと追い込んでいく。行政の数字には表れない、現場で起きているこの深刻な問題は、報じられにくいのです。

激化する扶養照会:現場を疲弊させる事務作業

制度の変更は、時に現場の空気を刺々しいものに変えてしまいます。今回の改正により、生活保護の申請先は「施設に入る直前の自治体」となりました。その結果、役所側には「つい先日までこの町で家族と同居していたのだから、家族が助けられるはずだ」というバイアスが生じやすくなっています。

実際、行政書士事務所には悲痛な相談が寄せられています。親族の家へ、事前の連絡もなく役所の職員が突然複数人で押し寄せ、「〇〇さんが生活保護申請をしたから、話を聞かせて」と迫る。「家族なんだから、少しは出せるでしょう。」 「今まで支援してきたんだから、年金で足りない施設代くらい、息子さんが出してあげられないのか。」「施設のお母さんに聞いたら、家族が助けてくれるから大丈夫だと言っていましたよ」。

そんな言葉が、長年かけて築いてきた家族の絆に、修復しがたい亀裂を生じさせています。

さらに、現場のケースワーカー(CW)たちを苦しめているのが、膨大な事務負担です。施設に入るまで、その人が実際にどこで寝泊まりしていたのか。病院の入退院を繰り返した末に施設入所に至る方も少なくなく、住民票の履歴と実態を一つひとつ洗い直さなければなりません。本来、ケースワーカーの役割は自立に向けた「寄り添い」であるはずです。しかし、住所地特例のために遠方の役所と電話や郵送で事務作業を黙々と進め、自治体の財政負担を回避するための仕事をする日々。要保護者と一度も顔を合わせることなく、事務作業のみを積み上げる現状は、福祉の本来あるべき姿を没却しているのではないでしょうか。

事務負担の増大は、支援の質にも直結します。神奈川県のある若いケースワーカーは、行政書士とのメールやり取りの中で本音を吐露していました。

「一人で100世帯以上を担当し、日々の事務処理と苦情対応に追われ、余裕などありません。一人を特別扱いすれば、全員に対応しなければならなくなります。だから『前例がない』『ルールだ』と言って断るしかないのです。」

生活保護法第27条は、実施期間による被保護者への「指導・指示」や「助言」を規定しています。しかし、物理的に離れた自治体のCWが遠隔地の被保護者の生活実態を把握し、適切な助言を行うことは困難です。一人の申請者の前住所を特定する作業の間、目の前の業務はストップします。本末転倒な状況が、救えるはずの命を取りこぼしているのではないかとしか思えない問題を、この一年、目の当たりにしています。

関西某県への取材で見えた実態

筆者は、令和7年4月前半、制度が始まったばかりのときにまさにこのケースを扱いました。当時、某県の某福祉事務所は、「現場でもこの制度改正を3月半ば以降に知らされ、どうしたらいいのかわからず困惑している」と担当職員らが行政書士に漏らしていました。

制度開始から約1年。現場はどうなっているのか。関西某県内の同じ福祉事務所へ取材を試みました。相談が通常多い月曜と金曜は避け、2月3日火曜日午後。何度電話をかけても、市役所の代表電話から内線へ繋ごうとしても、一向に繋がりません。現場がいかに余裕を失っているか、鳴り響く話し中のツーツー音が物語るかのようでした。

やむなく先に県庁に電話をしたところ、回答は無機質なものでした。男性職員が対応し、制度を調べるから保留にさせてほしいと言われ、しばらく保留音が続いた後、男性職員はこう告げました。

「県内に住んでいた高齢者が遠方の施設に入って生活保護の申請をした場合に、どう審査をして、保護の決定後にどうやって家庭訪問をするのか、県は把握しておらず、統一的なルールもなく、現場に任せている」。

これは、その県に限ったことではないと強調していました。つまり、国がルールを投げっぱなしにし、自治体間での対応はバラバラ。事実上の「無責任な放置状態」が続いているようです。

詳しくは、福祉事務所に聞いてほしいとのことでしたから、あらためて福祉事務所に電話をかけると、ようやく繋がりました。若手職員は、真摯ながらも驚くべき実態を明かしてくれました。

「どんなに遠方でも、電話や郵送を利用して、当福祉事務所が申請後の審査も保護決定後の対応もしています」

行政書士が「関西に住んでいた人が、関東の施設に入所したら、保護決定後の施設訪問などの対応は、さすがに最寄りの福祉事務所が対応すると思っていたので驚きました」と伝えたところ、困ったような反応でした。

関西の自治体が、関東の施設に入所した人の面談を電話一本で済ませる。これは現場の怠慢ではなく、現在の制度設計そのものが、生活保護法第27条が求める「直接の指導・助言」を物理的に不可能にしているのです。顔を合わせ、その人の生活の息遣いを感じることもない遠隔保護の下では、対人支援が形骸化し、被保護者が孤立を深めていくことになりかねません。1人で何十世帯も抱えるCWが、遠方の施設まで頻繁に足を運べるわけがありません。

法の要請と誤った解釈、残酷な現実

誤解してはならないのは、今回の「住所地特例」の拡大によって、生活保護の審査基準そのものが厳しくなったわけではないということです。 施設に入った後、親族からの十分な助けが得られず、本人の年金や資産が最低生活費を下回っているのであれば、当然、保護は受けられる「はず」なのです。しかし、ときに、現場で起きている現実は、あまりにも法の精神からかけ離れています。

今、増えているのは、「別居している親族に頼れるだろう」といった理由での不当な却下です。法的に言えば、親族による扶養は保護の「要件」ではありません。あくまで「保護に優先して行われるもの」(法第4条第2項)に過ぎないのです。親族が調査に協力的でないからといって、それだけで申請を退けることは、明らかな法解釈の誤りです。

さらに、目を覆いたくなるのが自治体同士の「責任のなすりつけ合い」です。

「この人の申請管轄は、A市です。」

「いえ、B市が受けるべきです。」

そんな不毛な議論が続く間、低年金の高齢者の施設代は滞納され続け、滞納額と共に不安が積みあがっていきました。

国の指針(生活保護問答集)には、自治体間で意見が分かれた場合でも、「保護に空白を生じさせてはならない」と明記されています。解決しないなら、速やかに上級機関(都道府県や厚生労働省)に判断を仰ぐべきなのです。しかし現実は、その空白に困窮者が置き去りにされ続けるケースも見られます。

あるケースでは、介護施設に入所した低年金の親の保護申請が却下され続け、膨れ上がる滞納額と板挟みになった息子さんが、あまりのストレスに耐え兼ねて入院にまで追い込まれました。「家族の絆」という美しい言葉を逆手にとり、申請をあきらめさせる水際作戦は、法の下の平等を侵害するものです。

行政の無責任と制度の形骸化に終止符を

生活保護制度における住所地特例の適用から約一年が経ちました。現場の混乱と機能不全を目の当たりにし、やはり2025年のルール改正が生んだ綻びを憂慮せずにはいられません。生活保護法第19条が定めた「現在地主義」という温かな原則の重みを、あらためて振り返る時期にきているのではないでしょうか。

自治体間での「責任のなすりつけ合い」に終止符を打つには、地方自治体の財政負担の軽減、国庫負担の引上げ、あるいは全国一律の運用徹底が不可欠です。また、家族関係を壊し、申請を躊躇させる要因となっている「扶養照会」は原則廃止し、本人の申請権を最優先に守る運用へと舵を切らなければなりません。

画一的なルールで弱者を切り捨てるのではなく、個々の世帯の実情に寄り添う生活保護法第9条の「必要即応の原則」に基づき、ケースワーカーが柔軟に動ける体制を整えるべきです。目の前の命を救うという生活保護法本来の姿に立ち返るべきではないでしょうか。

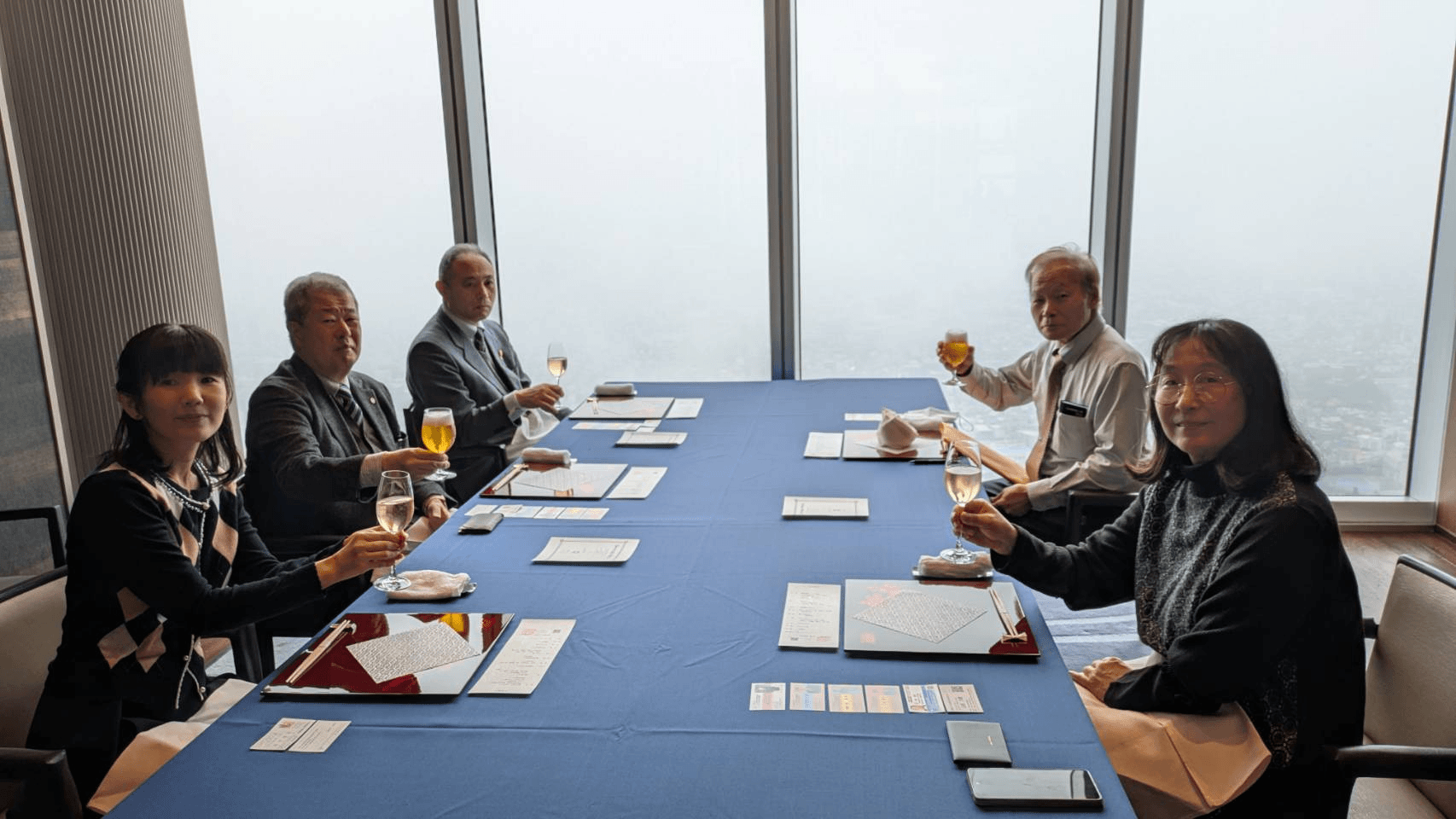

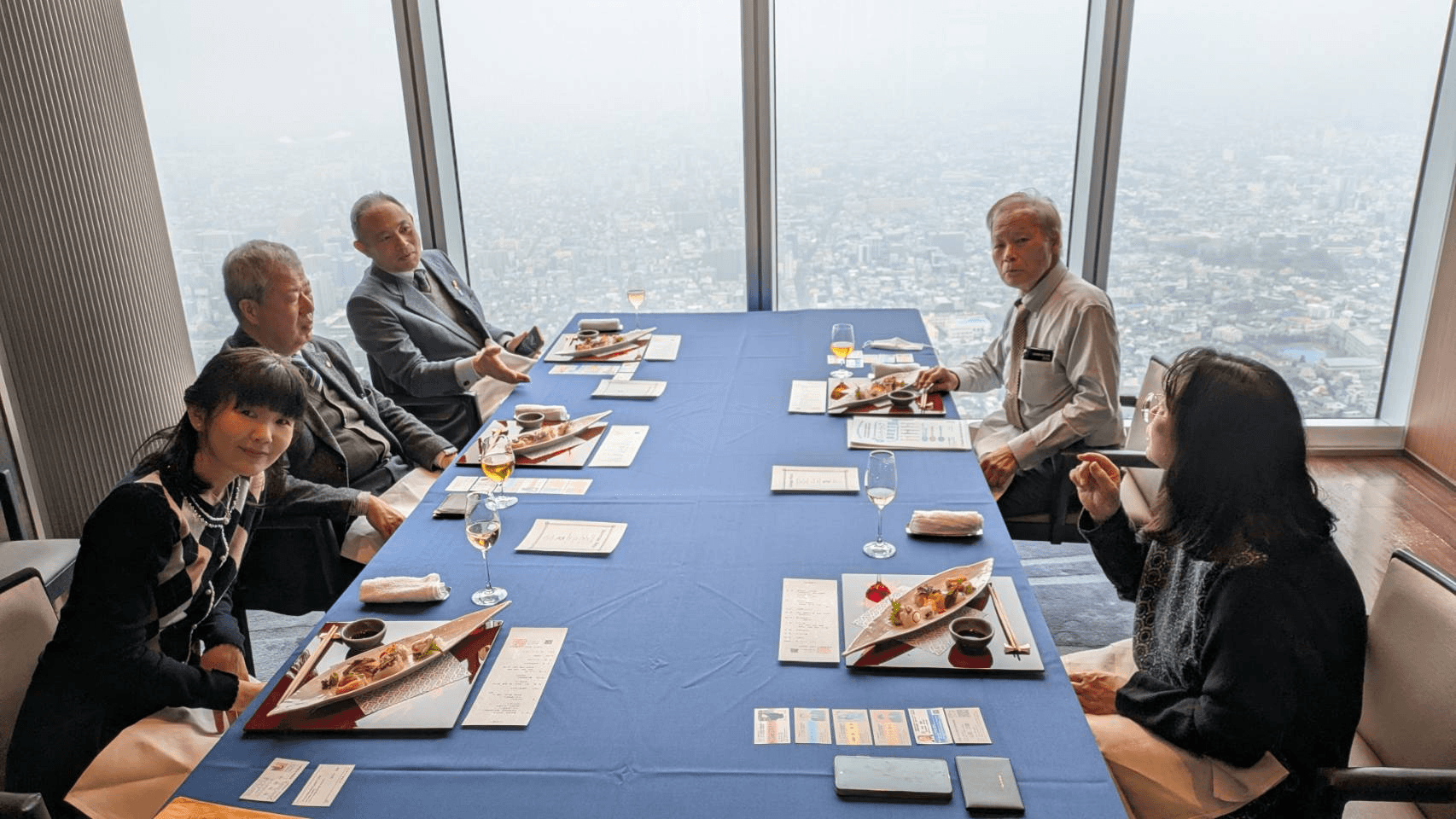

大阪府行政書士会の初代知的財産研究会の代表、特定社会保険労務士、知的財産管理技能士など多数の国家資格をお持ちの偉大なる大先輩、矢間治茂先生が遥々奈良から大阪へお越し下さいました。

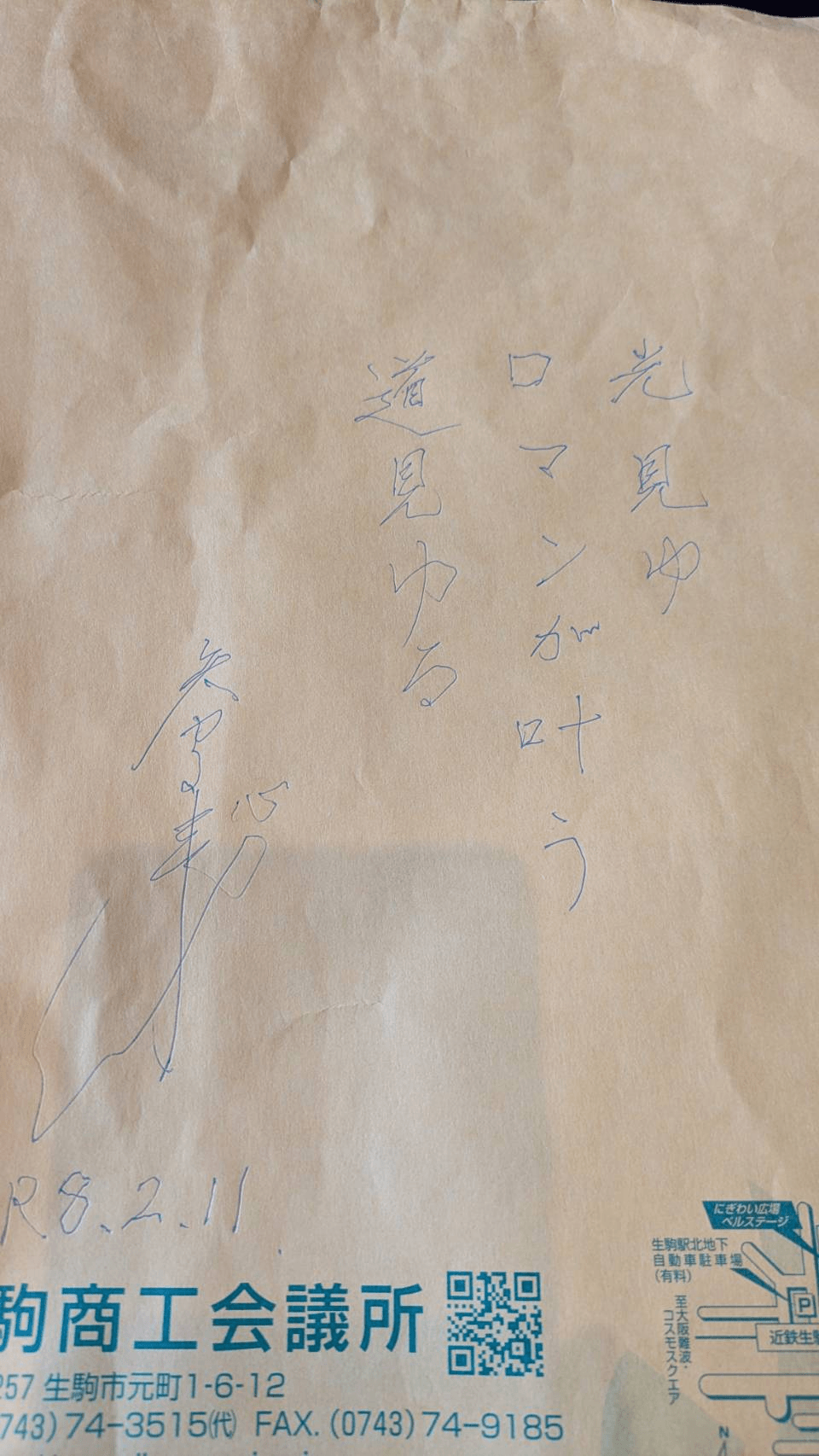

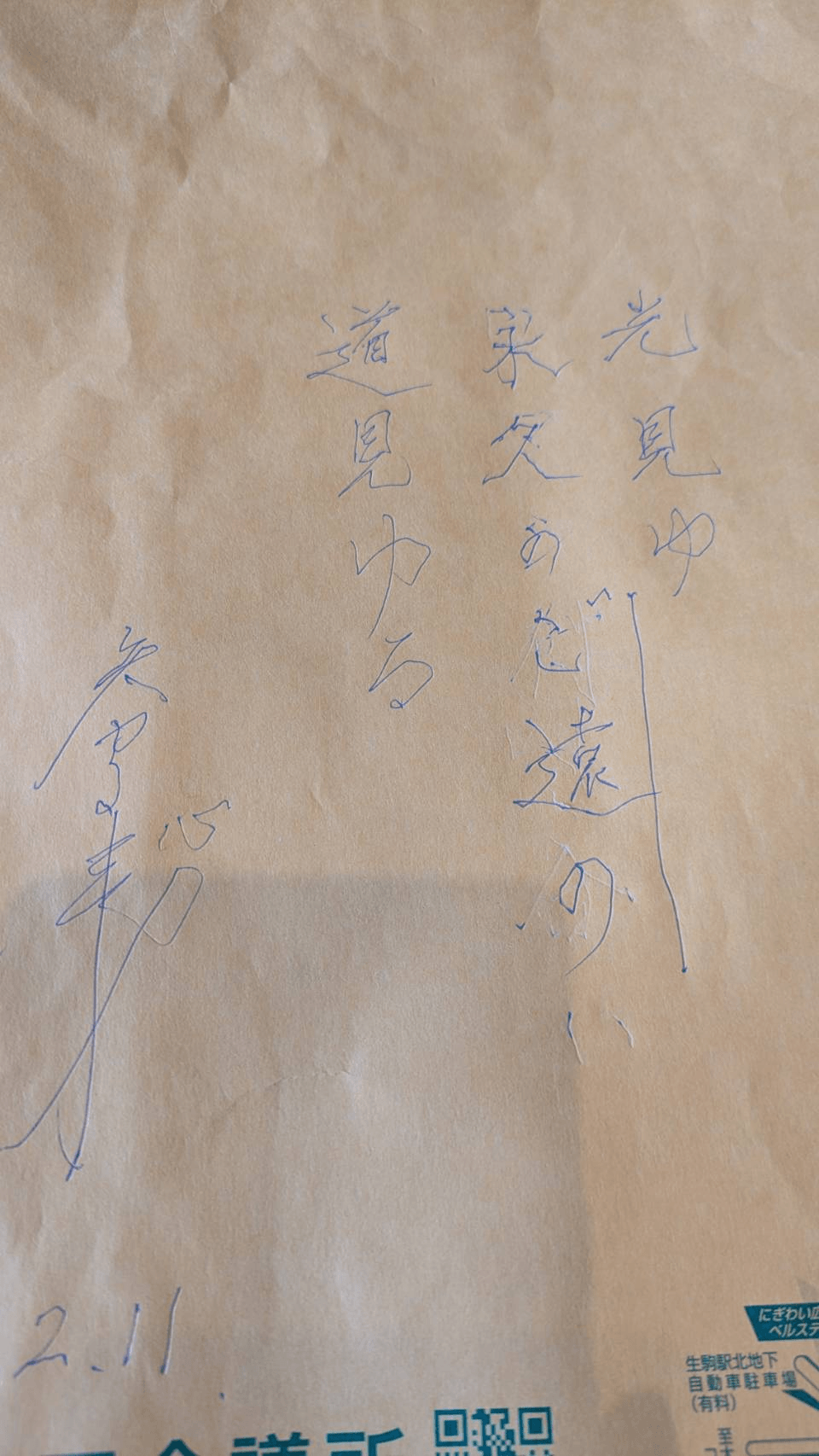

即興で詩を作ってくださいました。こちらが最初のバージョン①

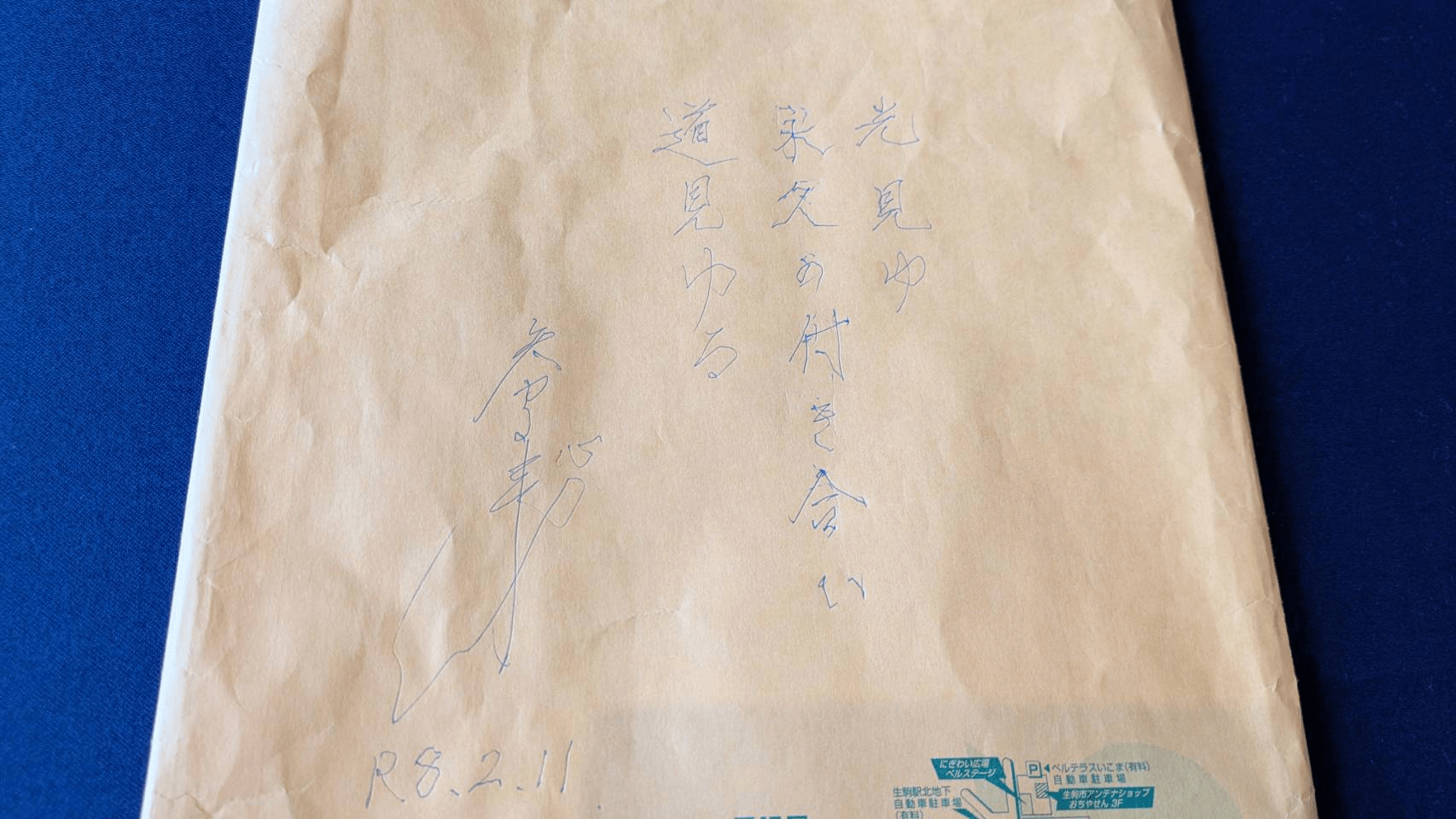

バージョン②

行政書士三木ひとみ著書「わたし生活保護を受けられますか」ご持参いただいた本に、サインをしてくださいと補助者の方からのリクエストに、矢間先生の詩に合わせて考えました。

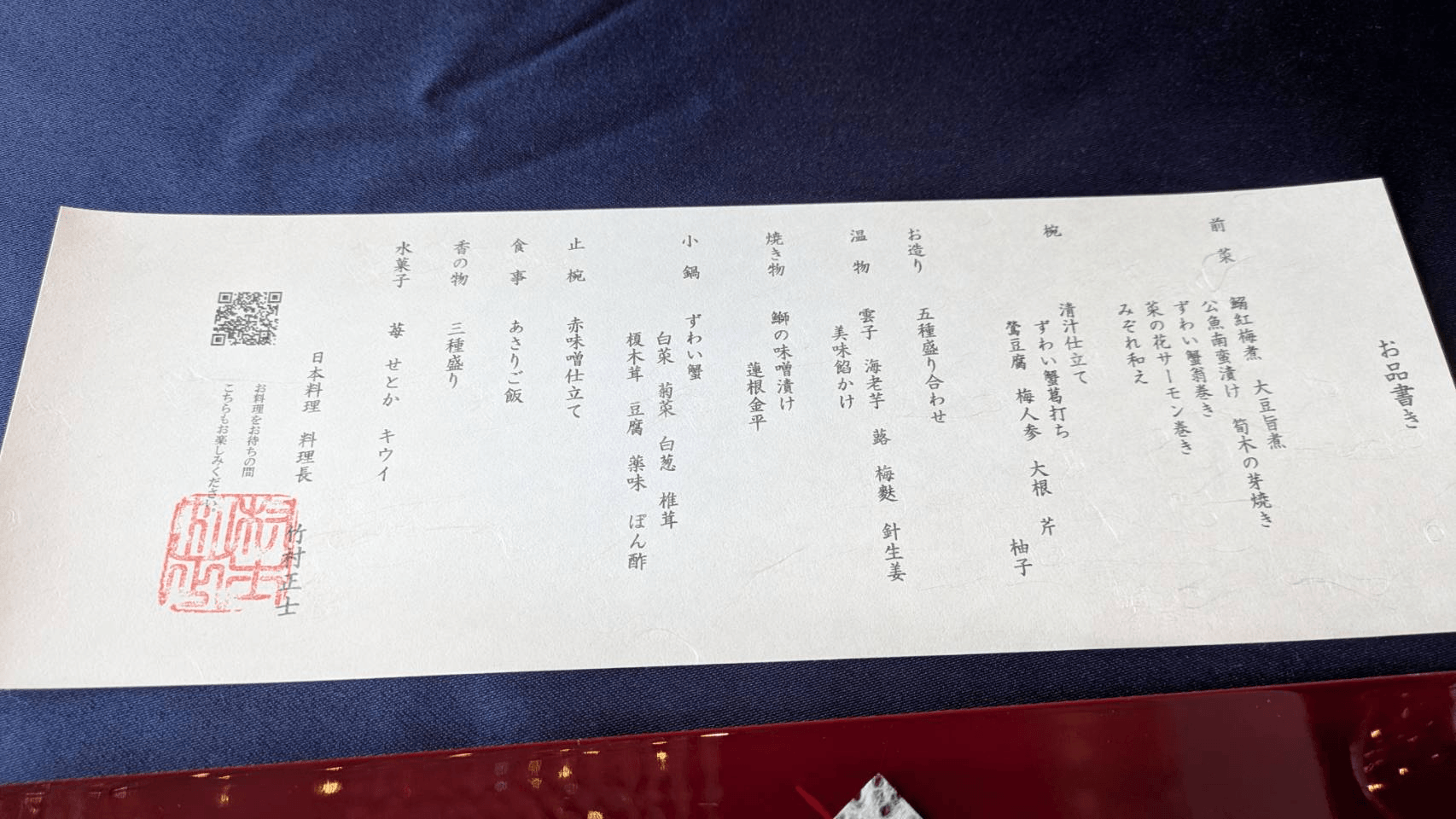

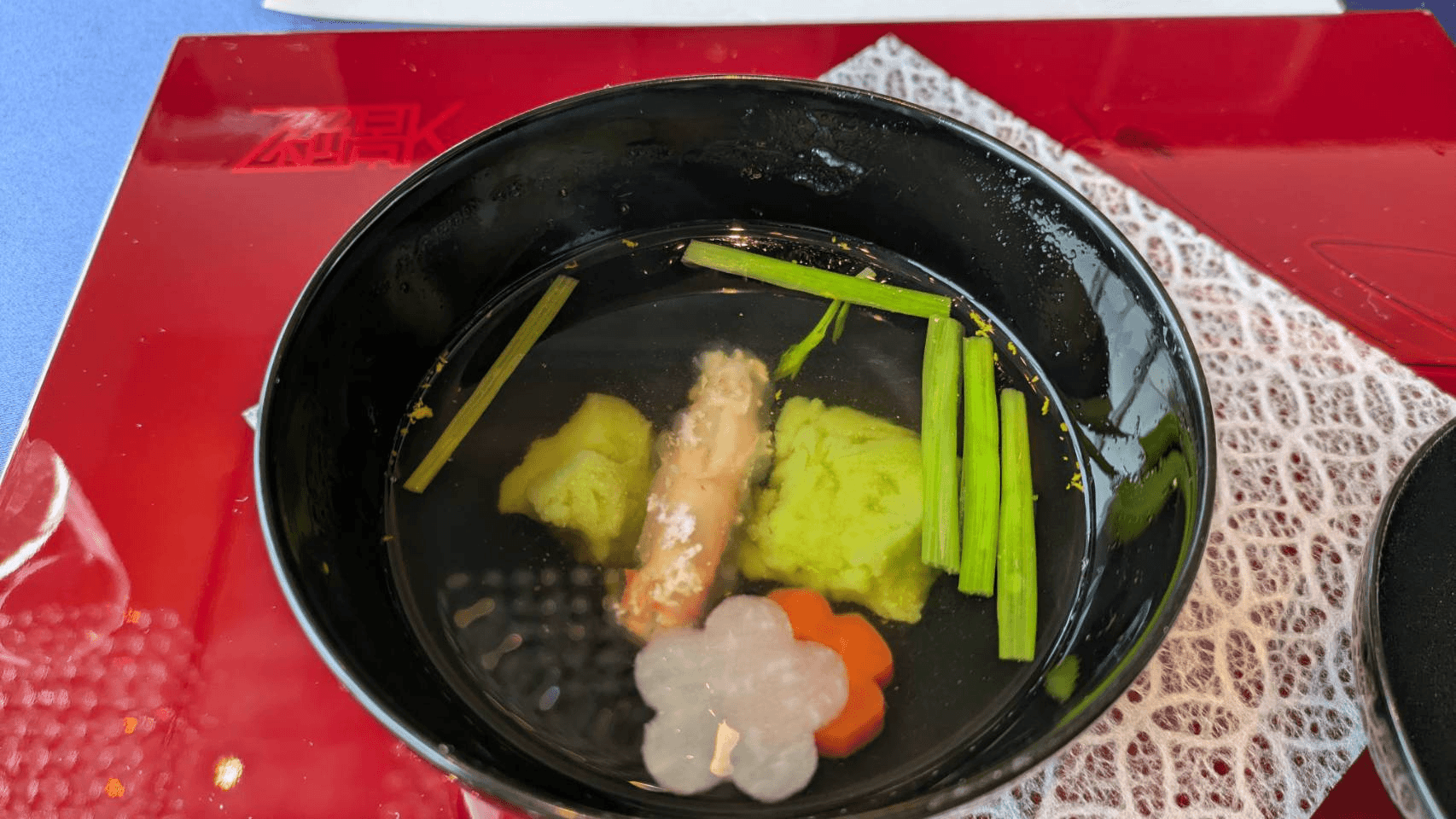

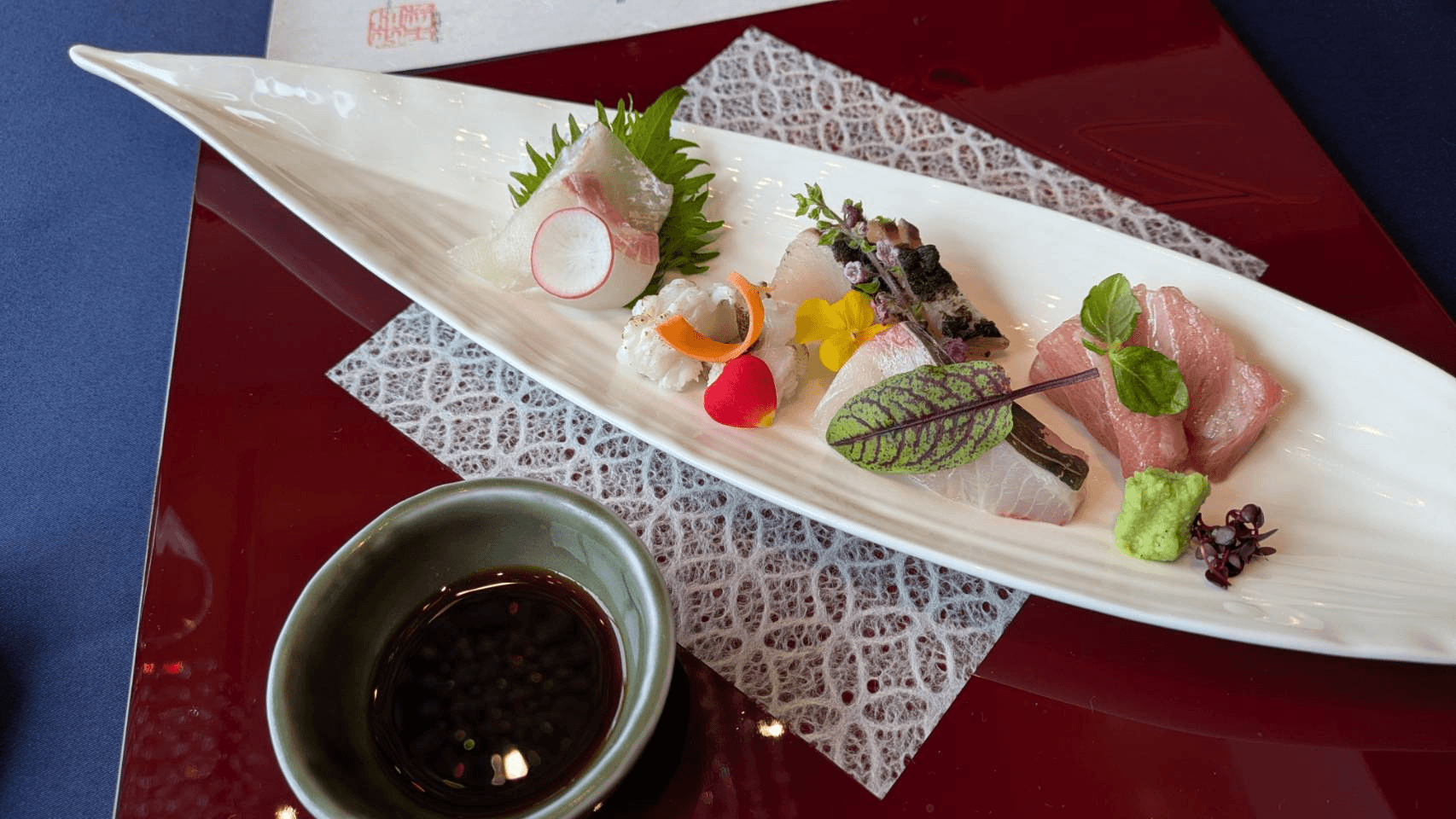

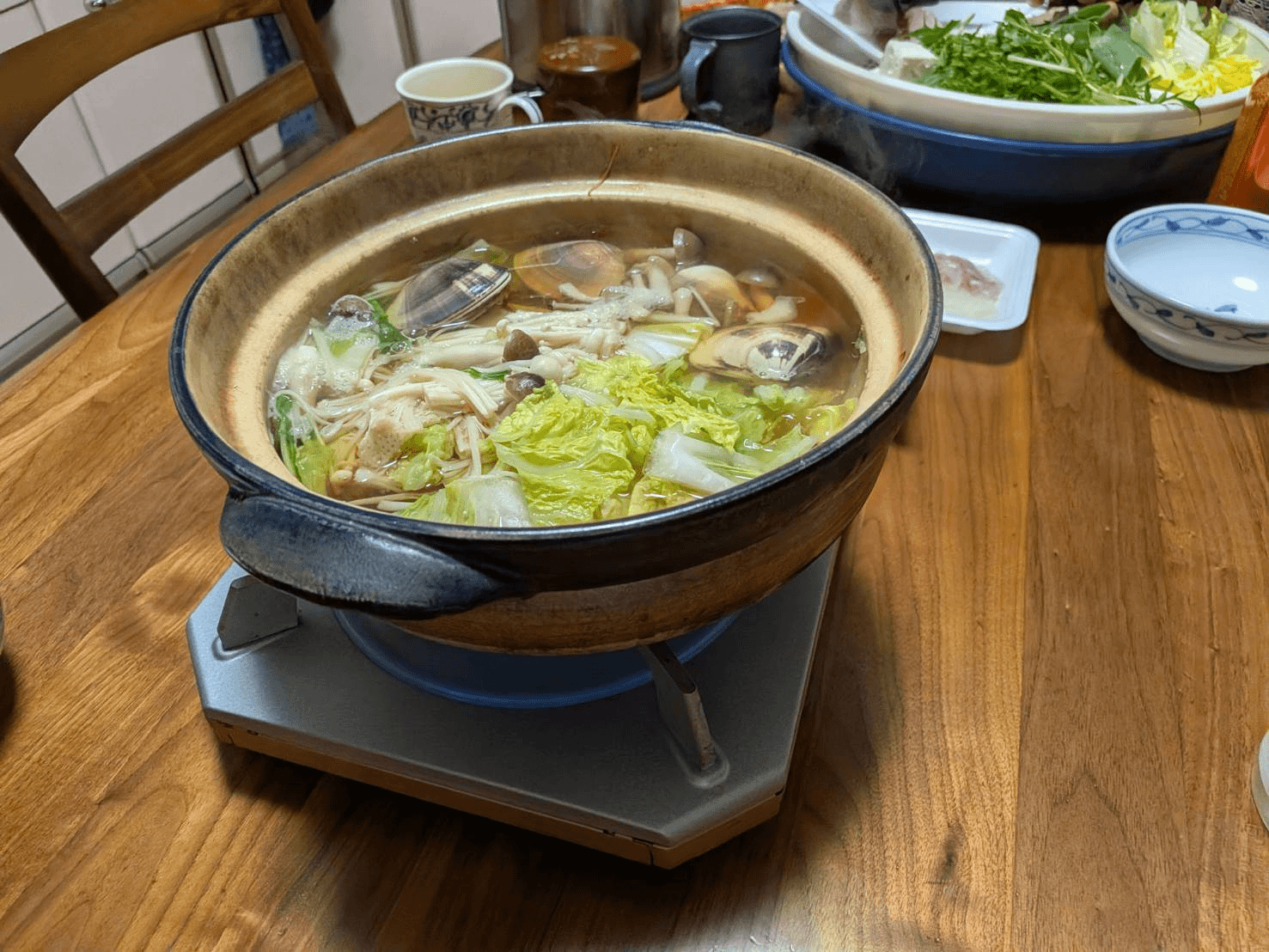

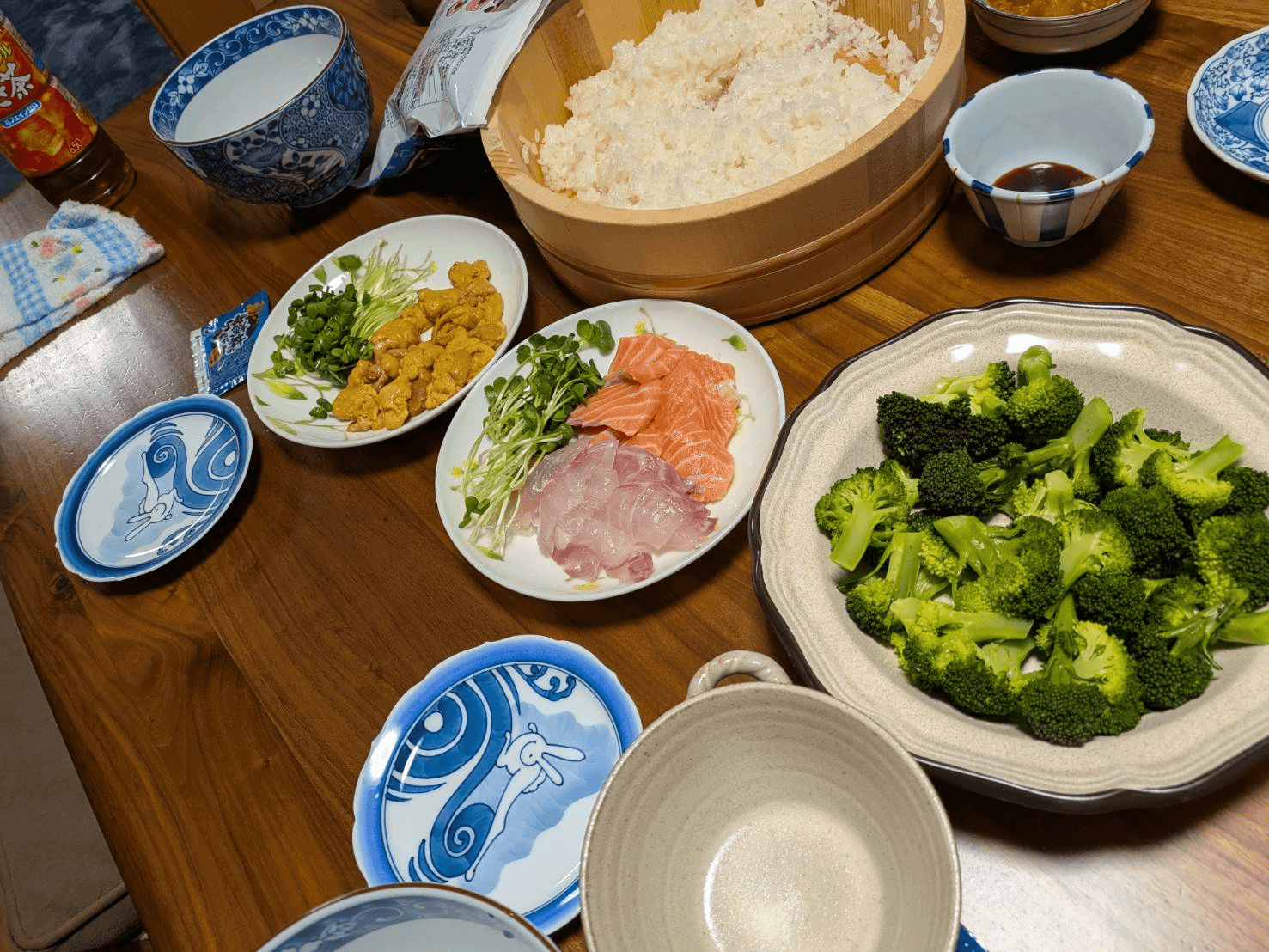

一足早く春のお食事でした

お好みどんぶりを作ります

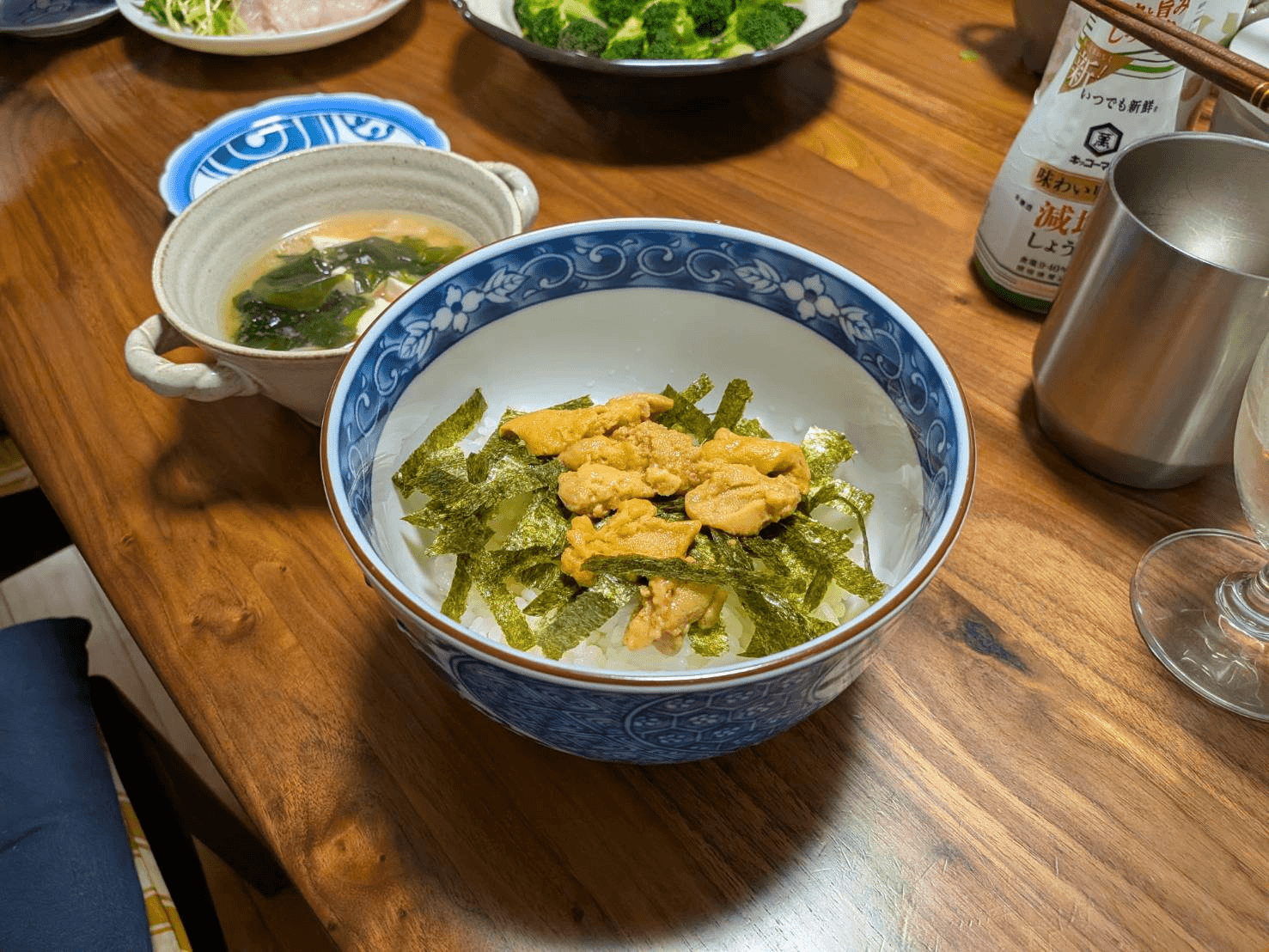

うに丼できた♪

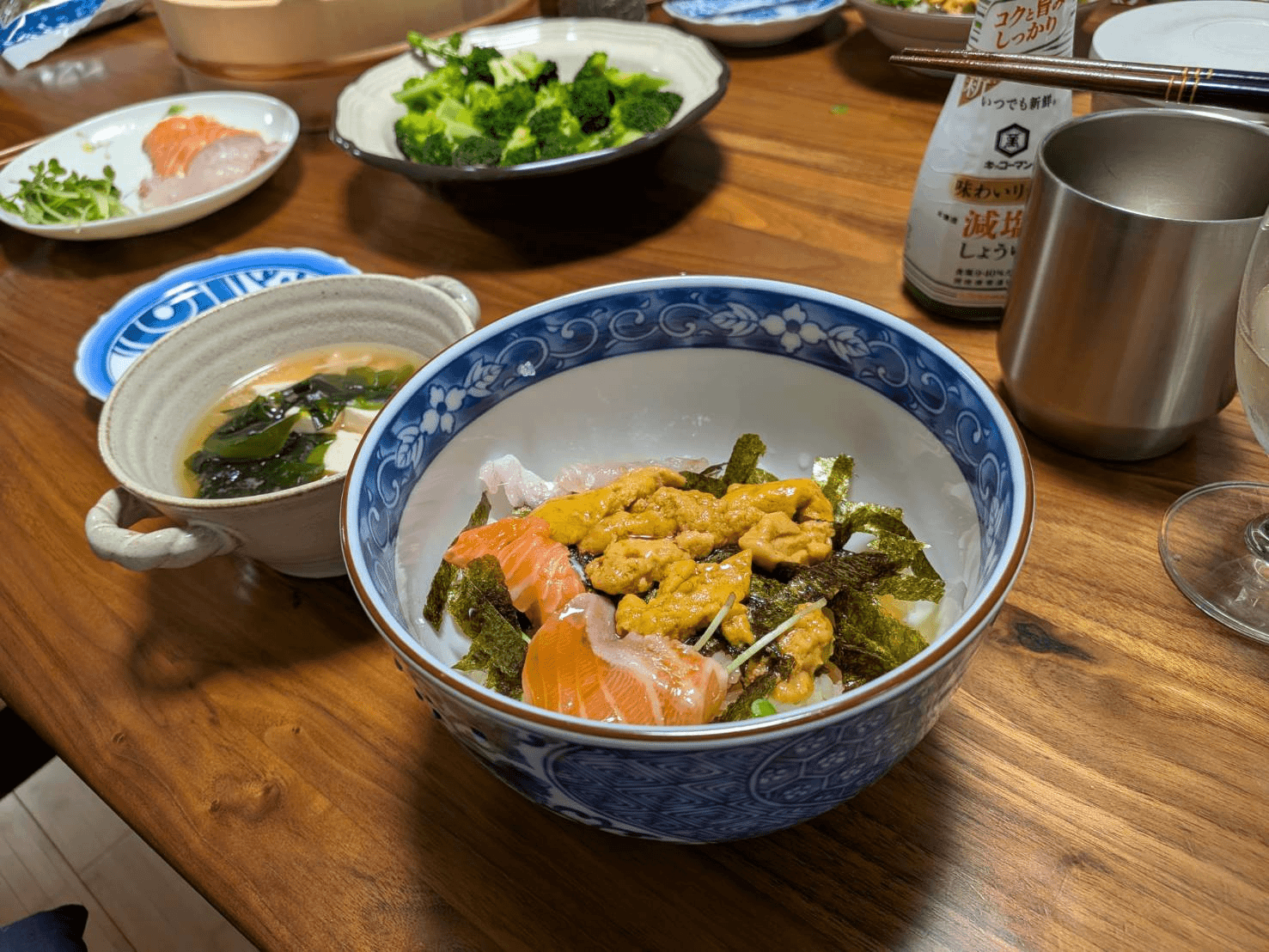

サーモンとうに丼

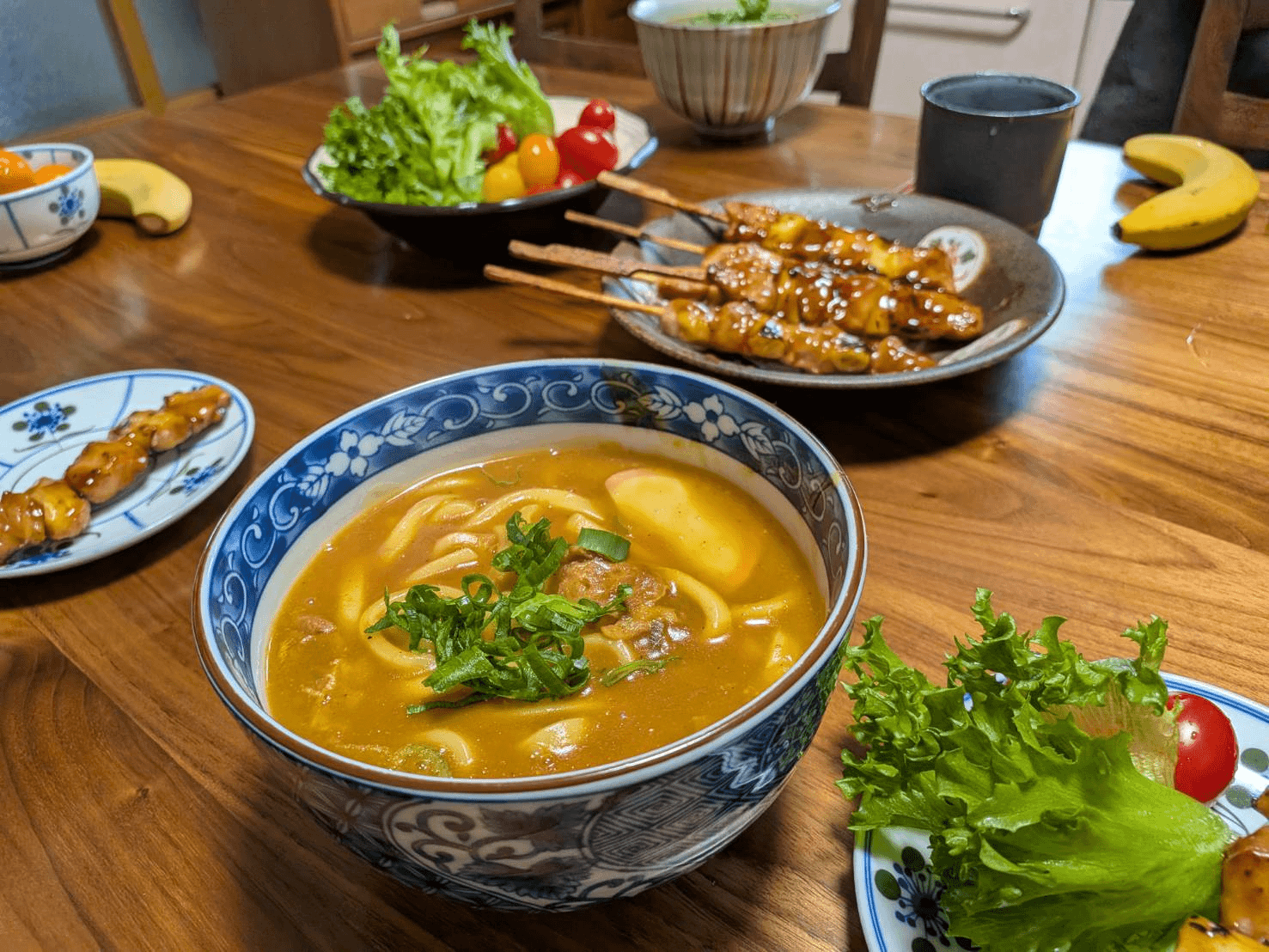

カレーうどん焼き鳥

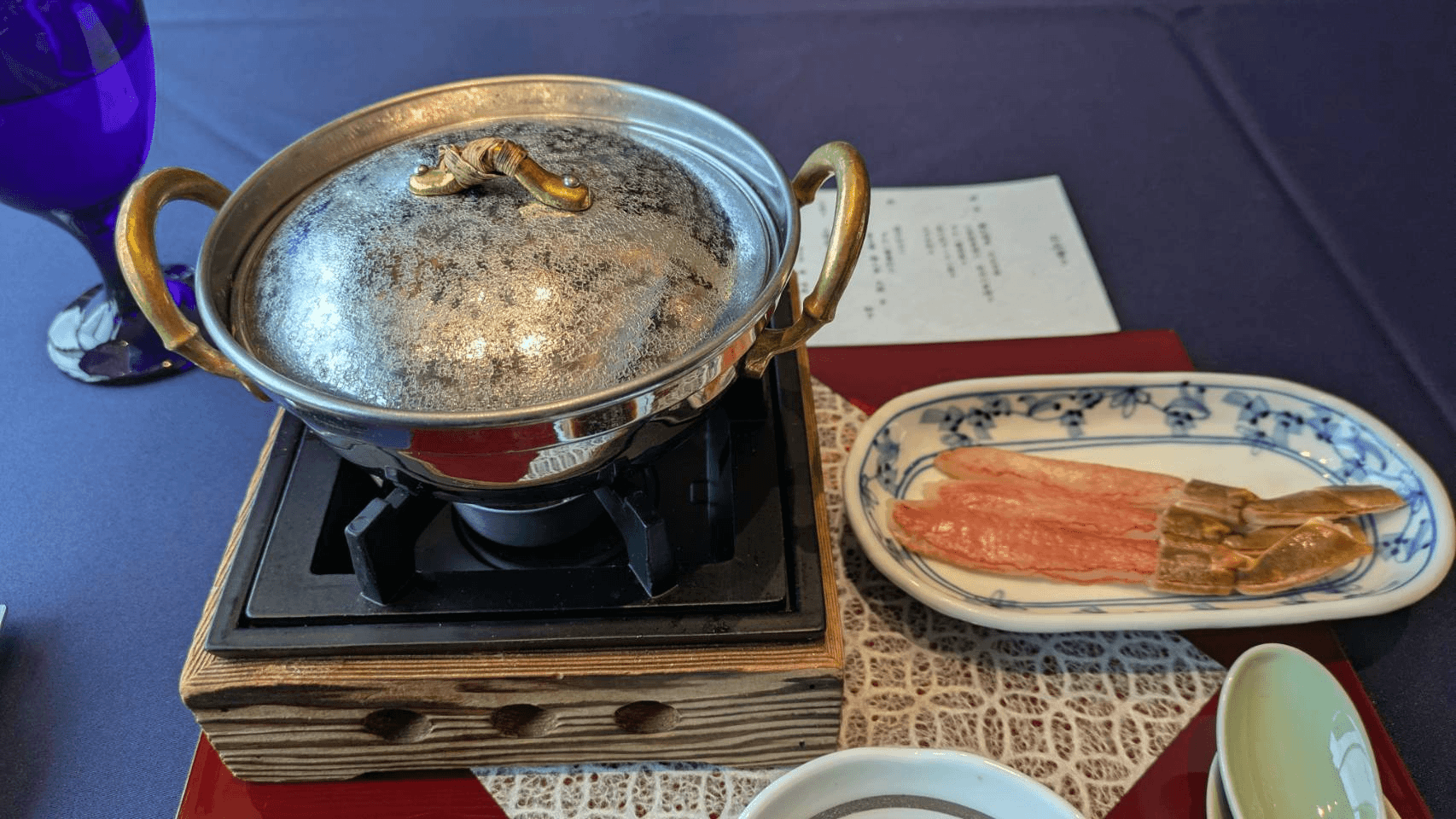

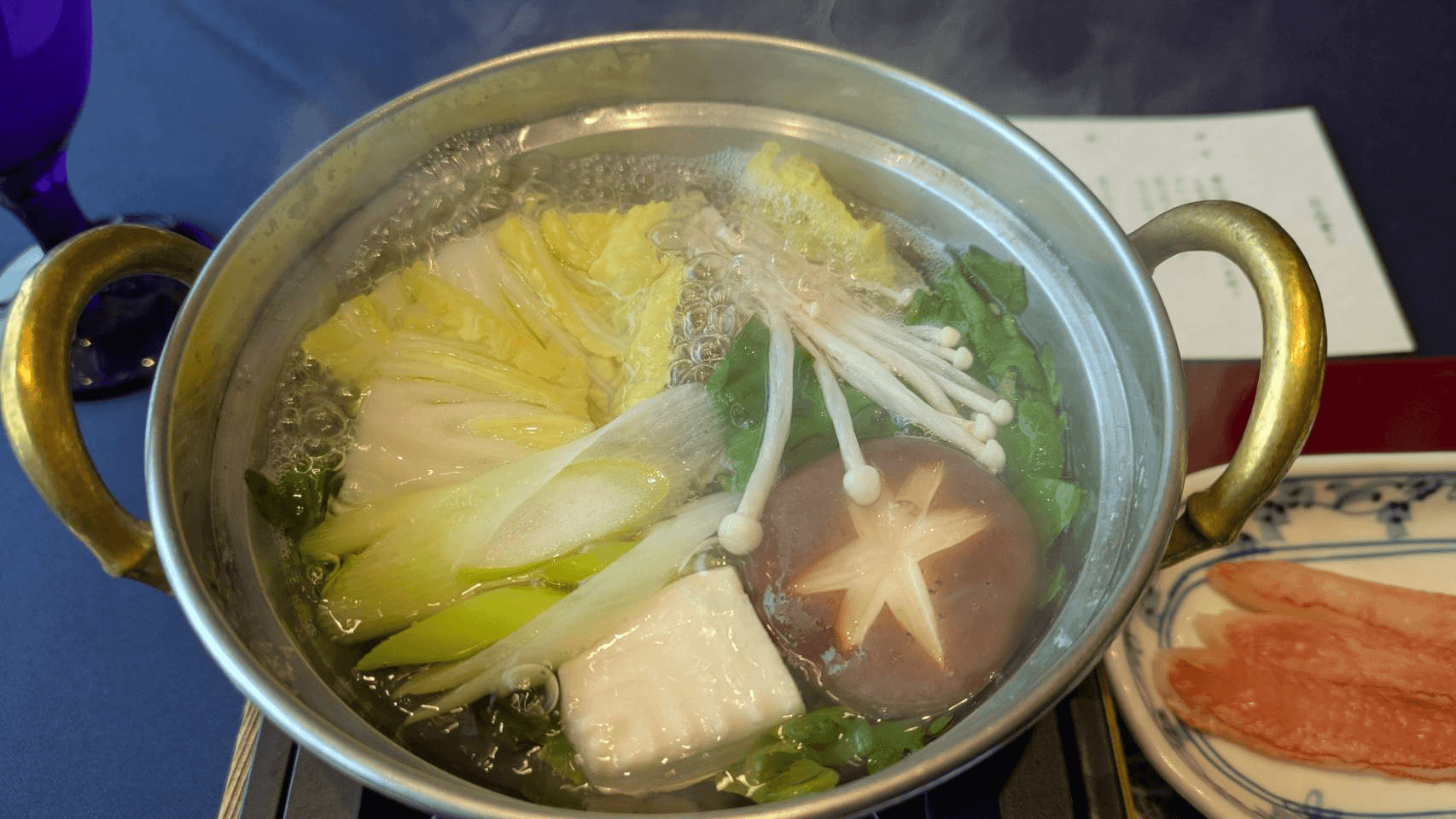

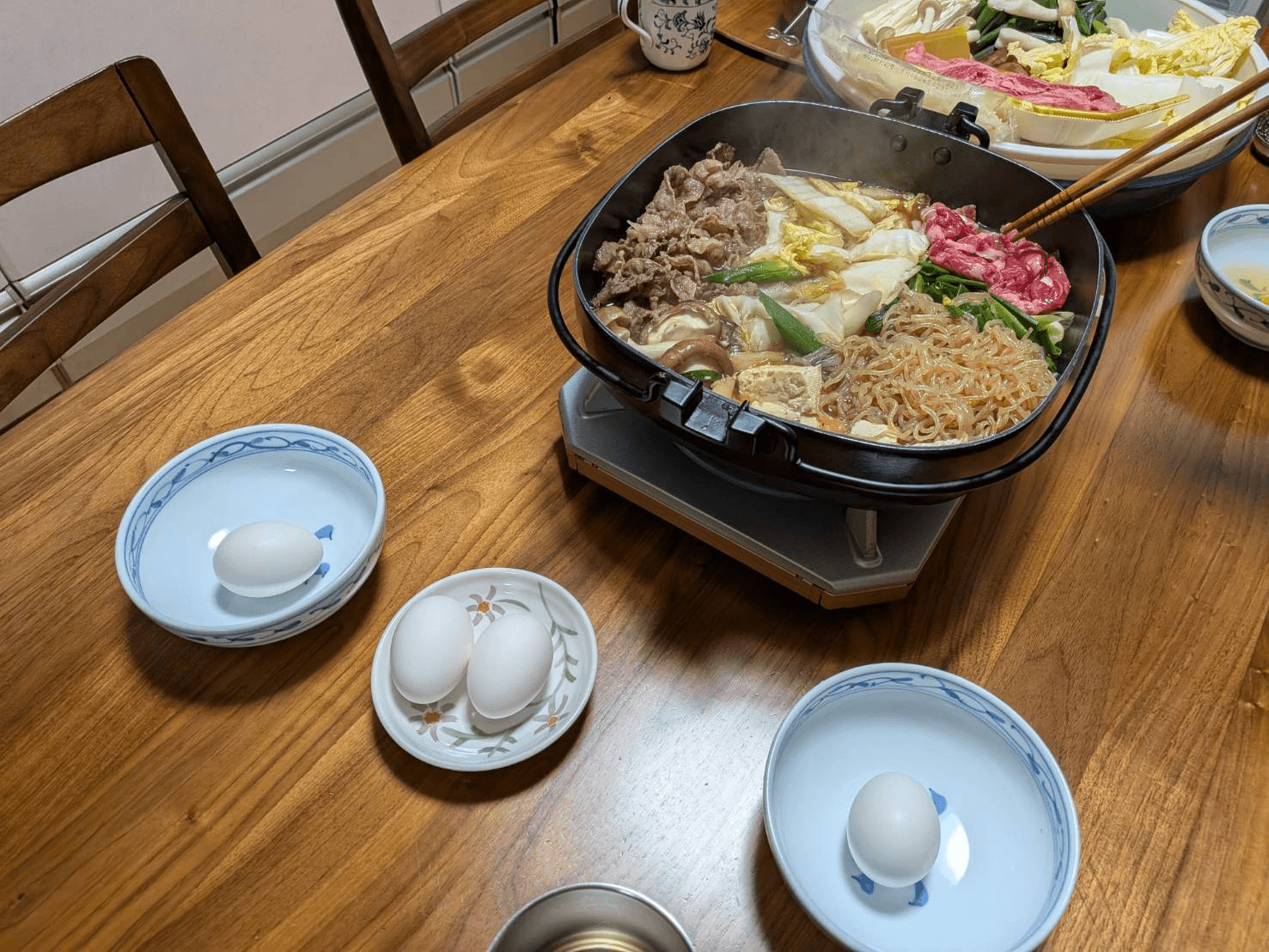

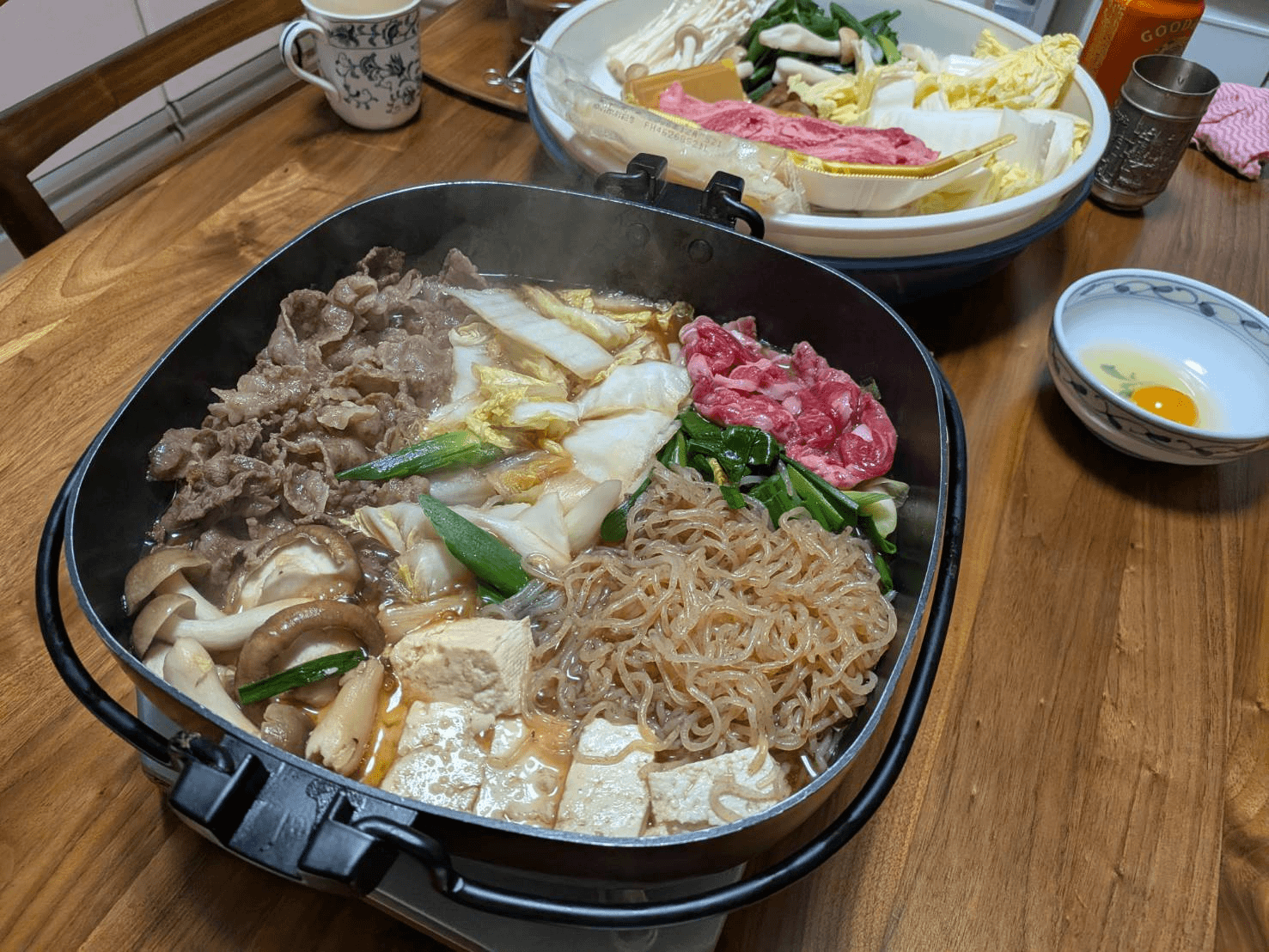

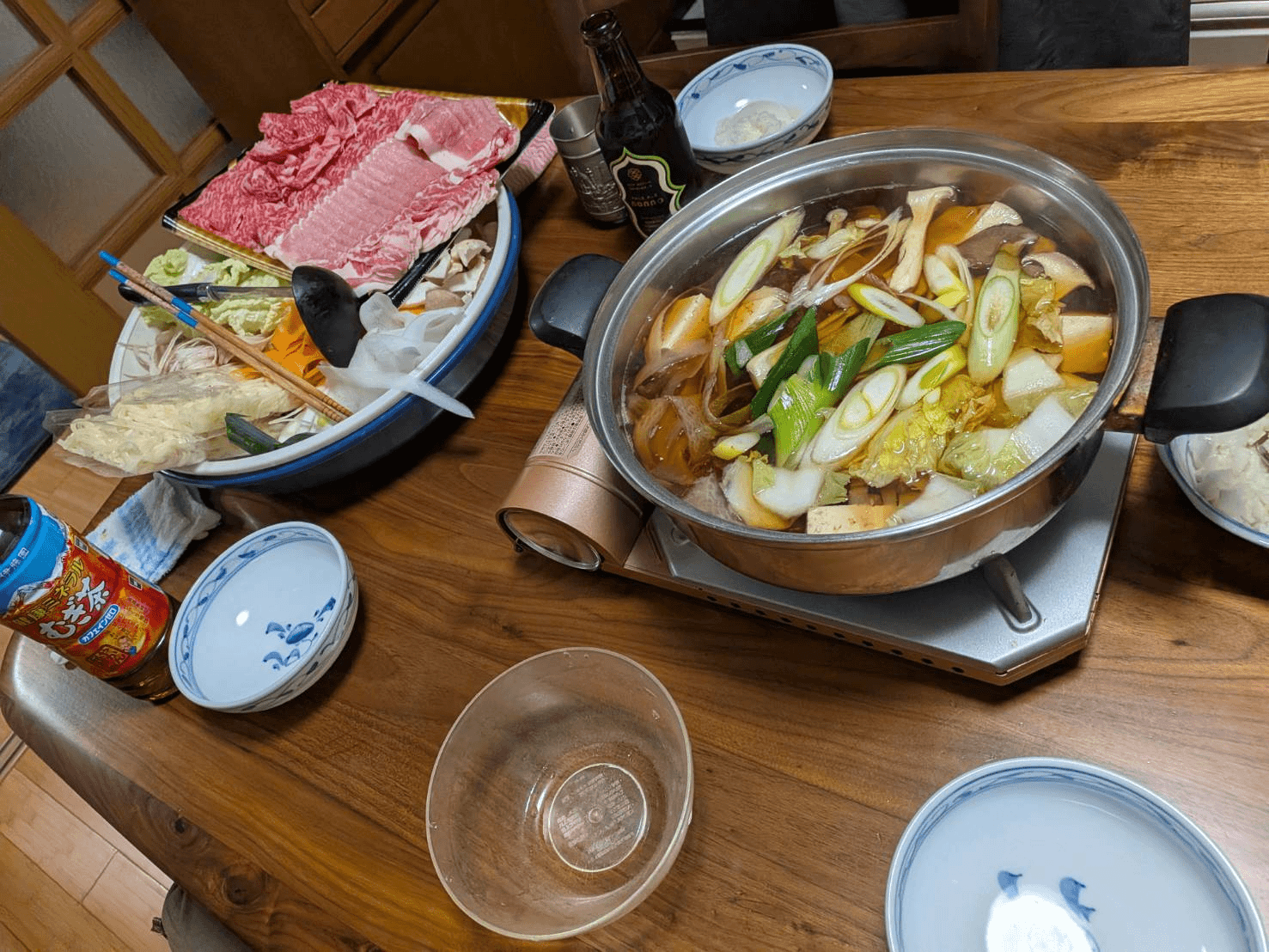

すきしゃぶ

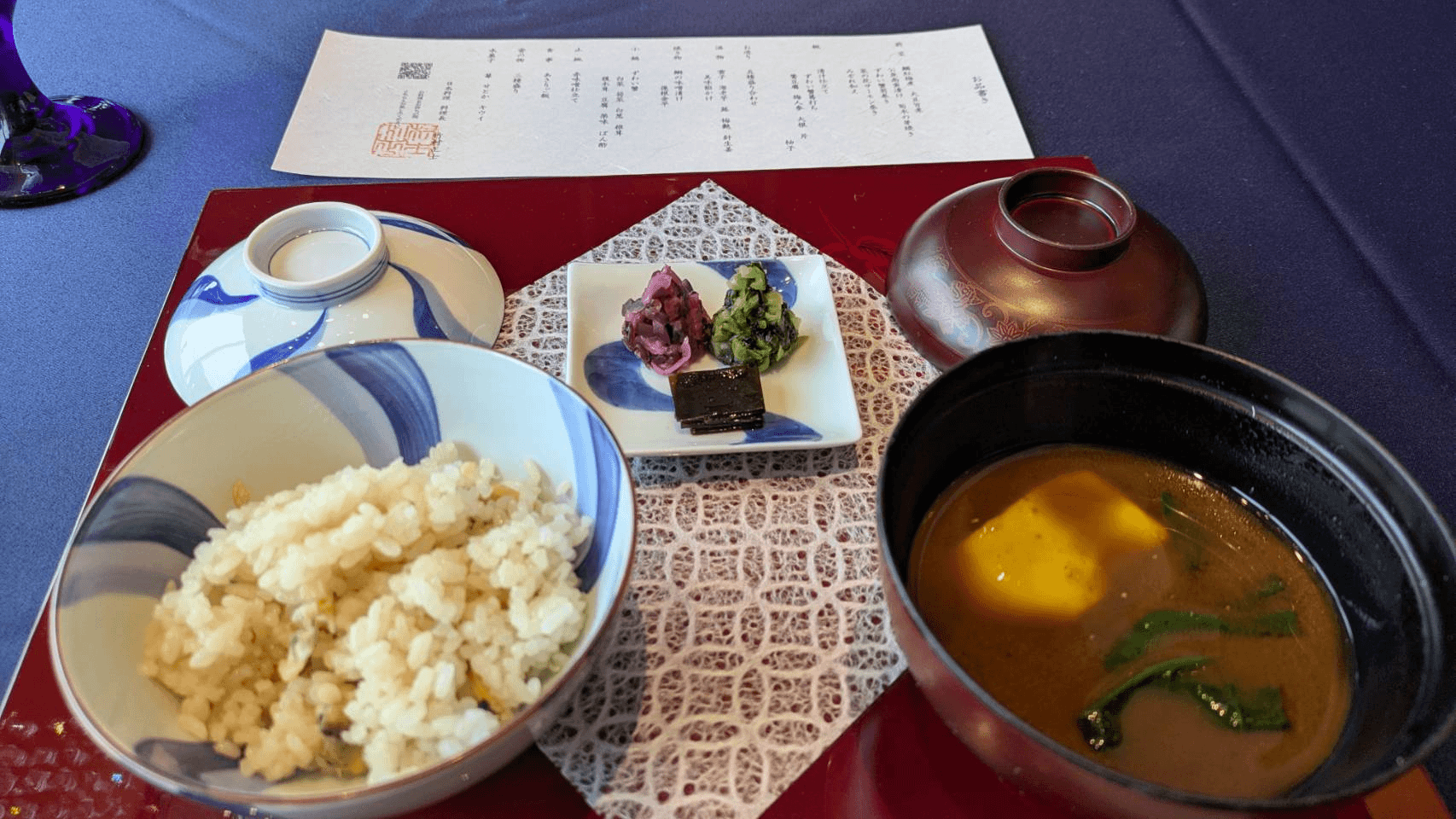

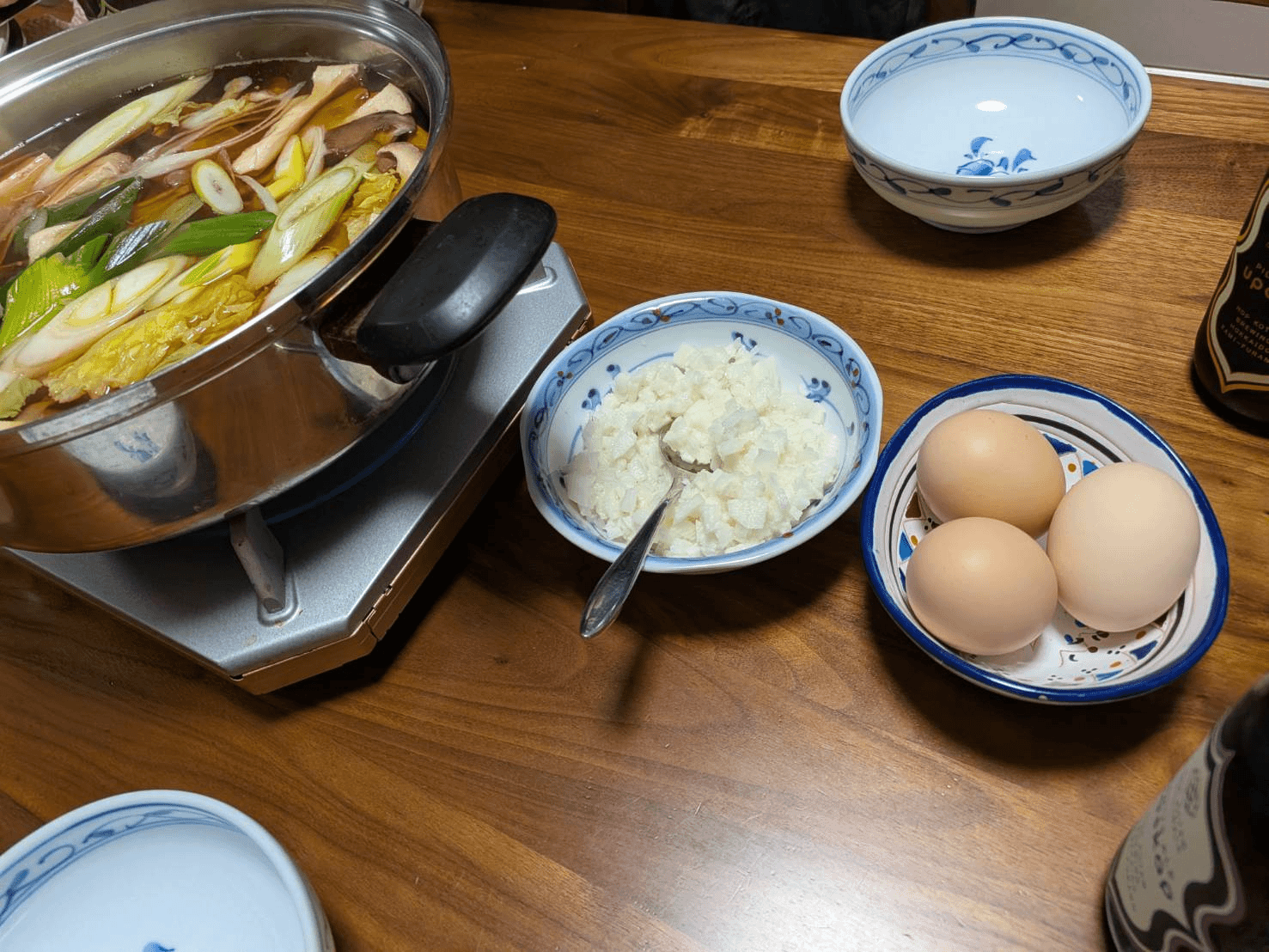

半熟卵に山芋を細かく刻んだものを入れて

すき焼きのときに生卵をつけて食べる要領で頂きます